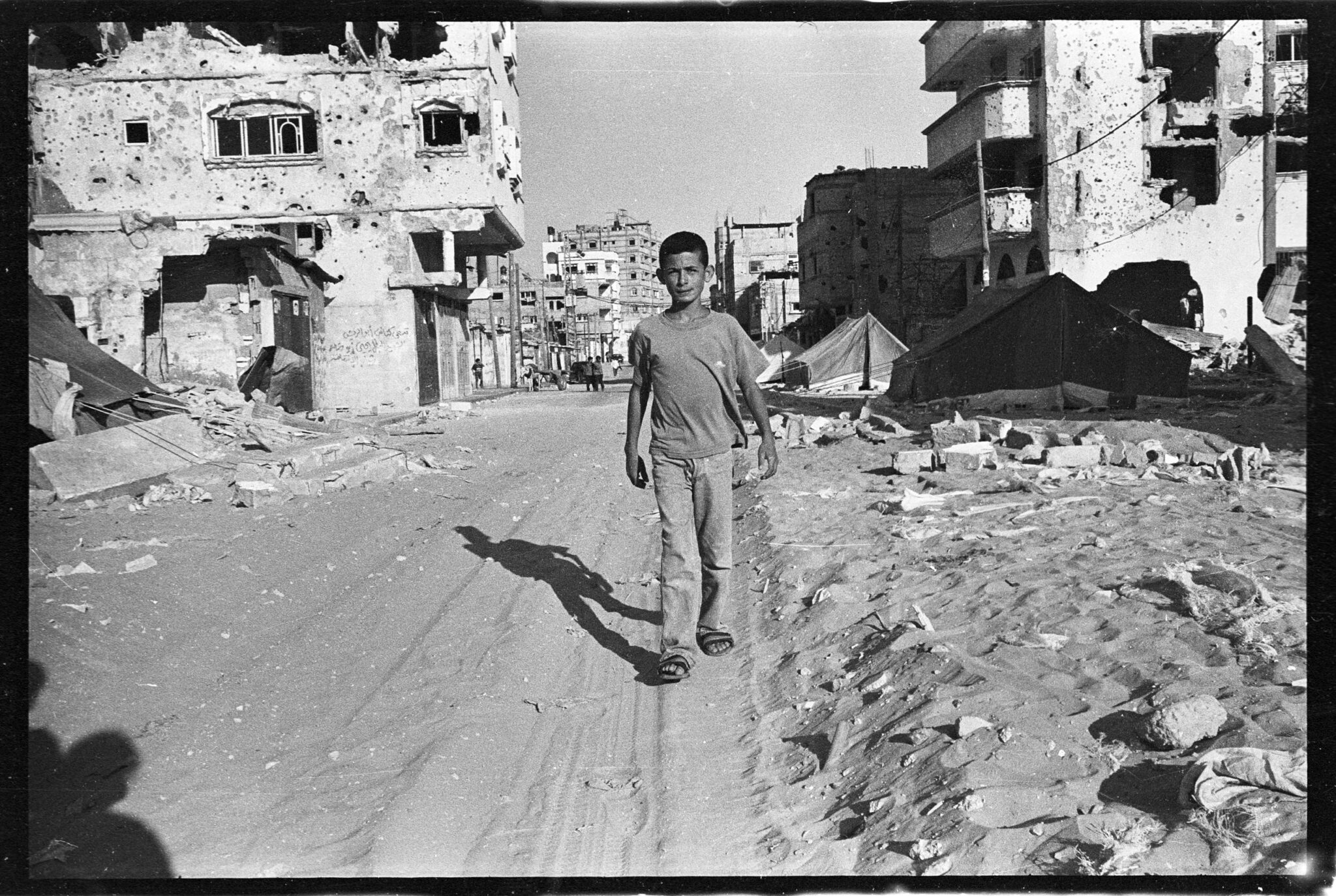

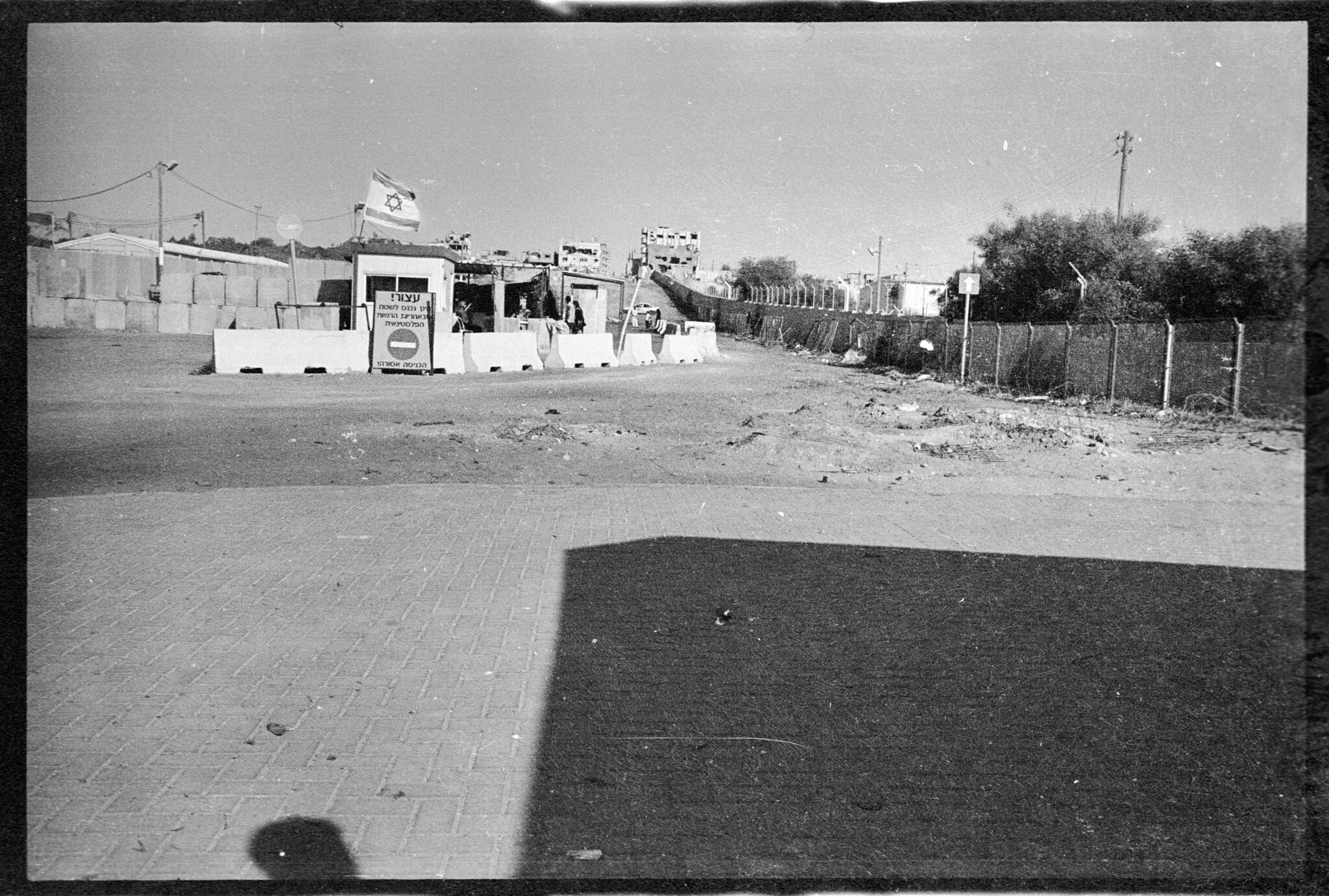

Gaza 2001

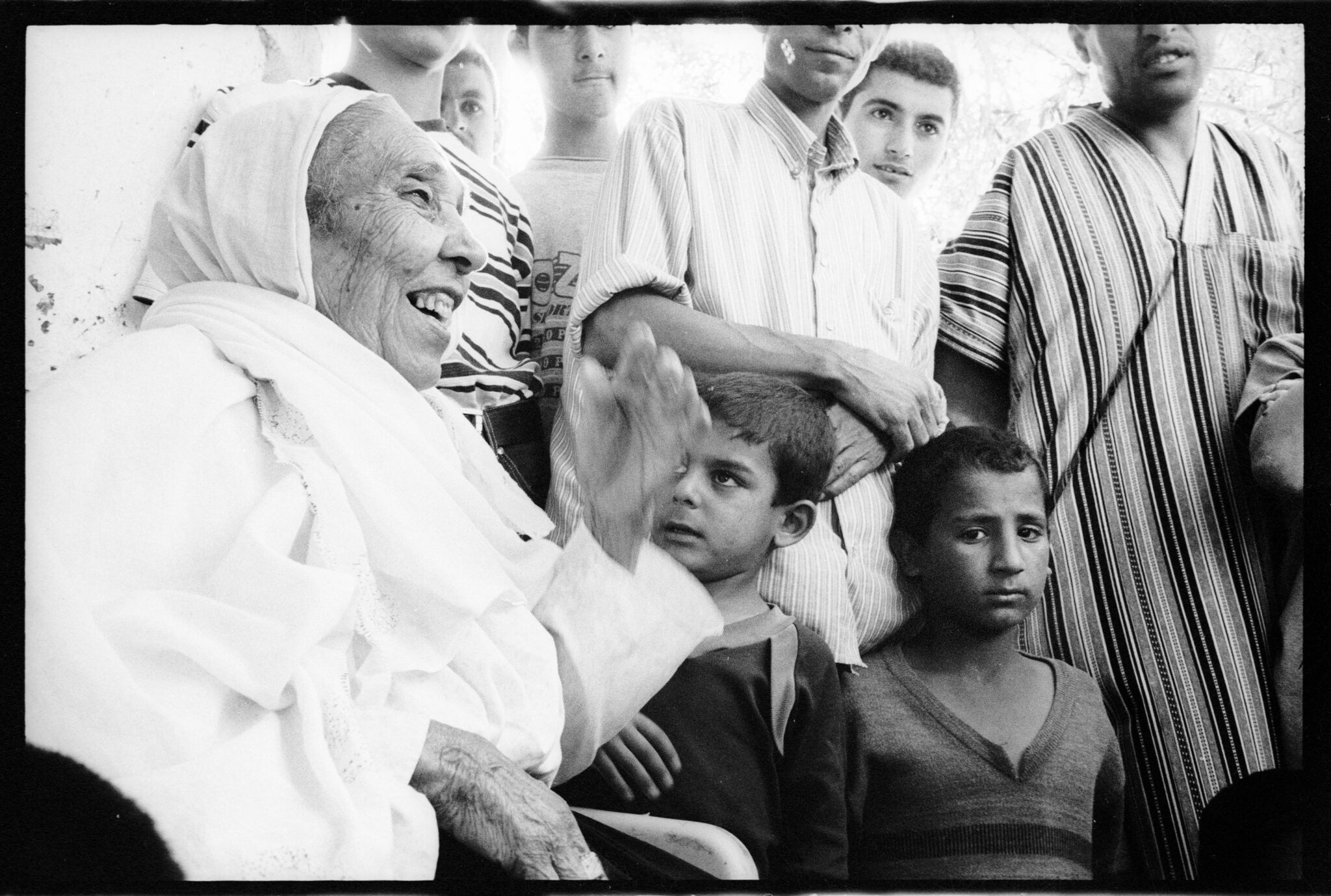

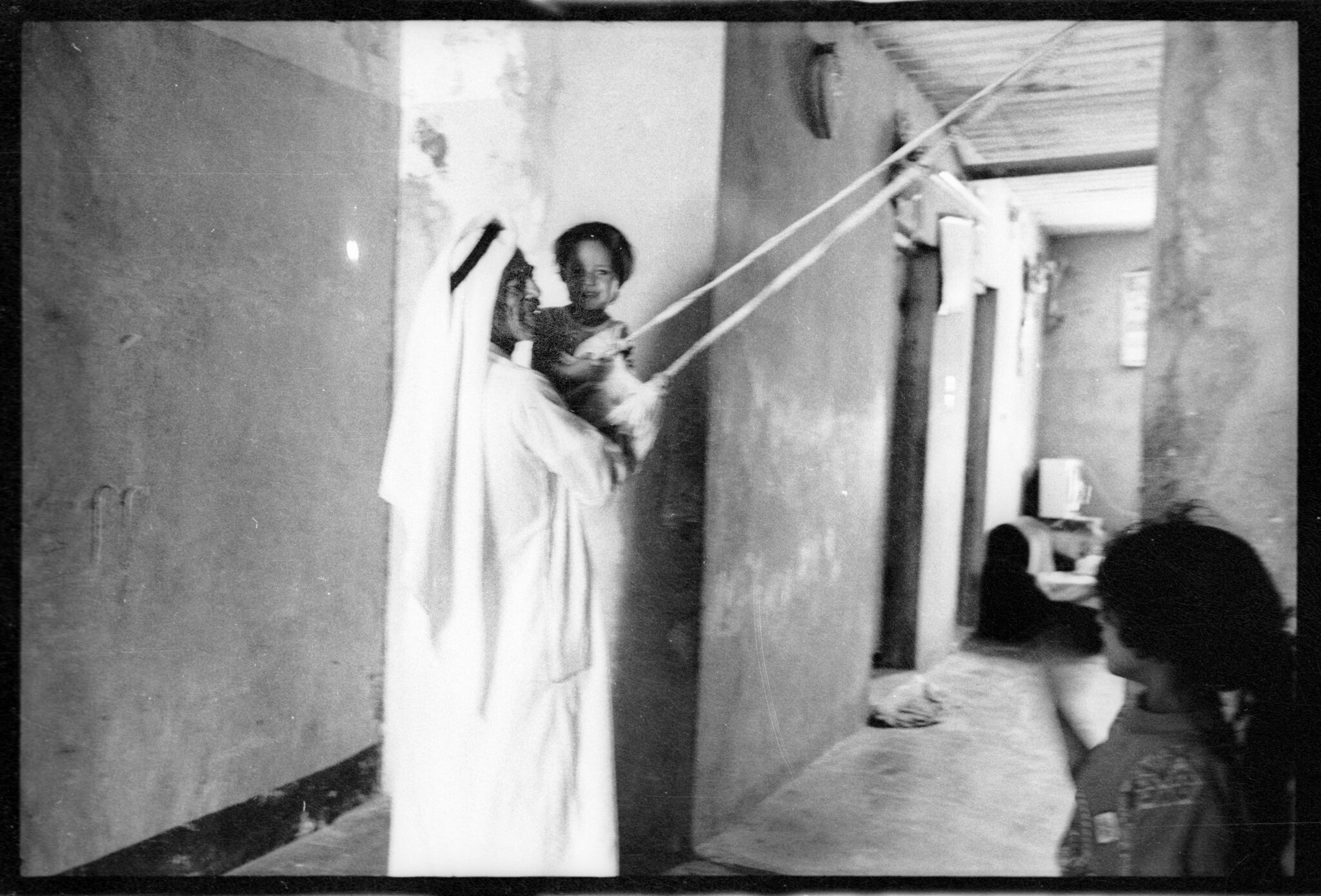

Fenêtre sur la vie.

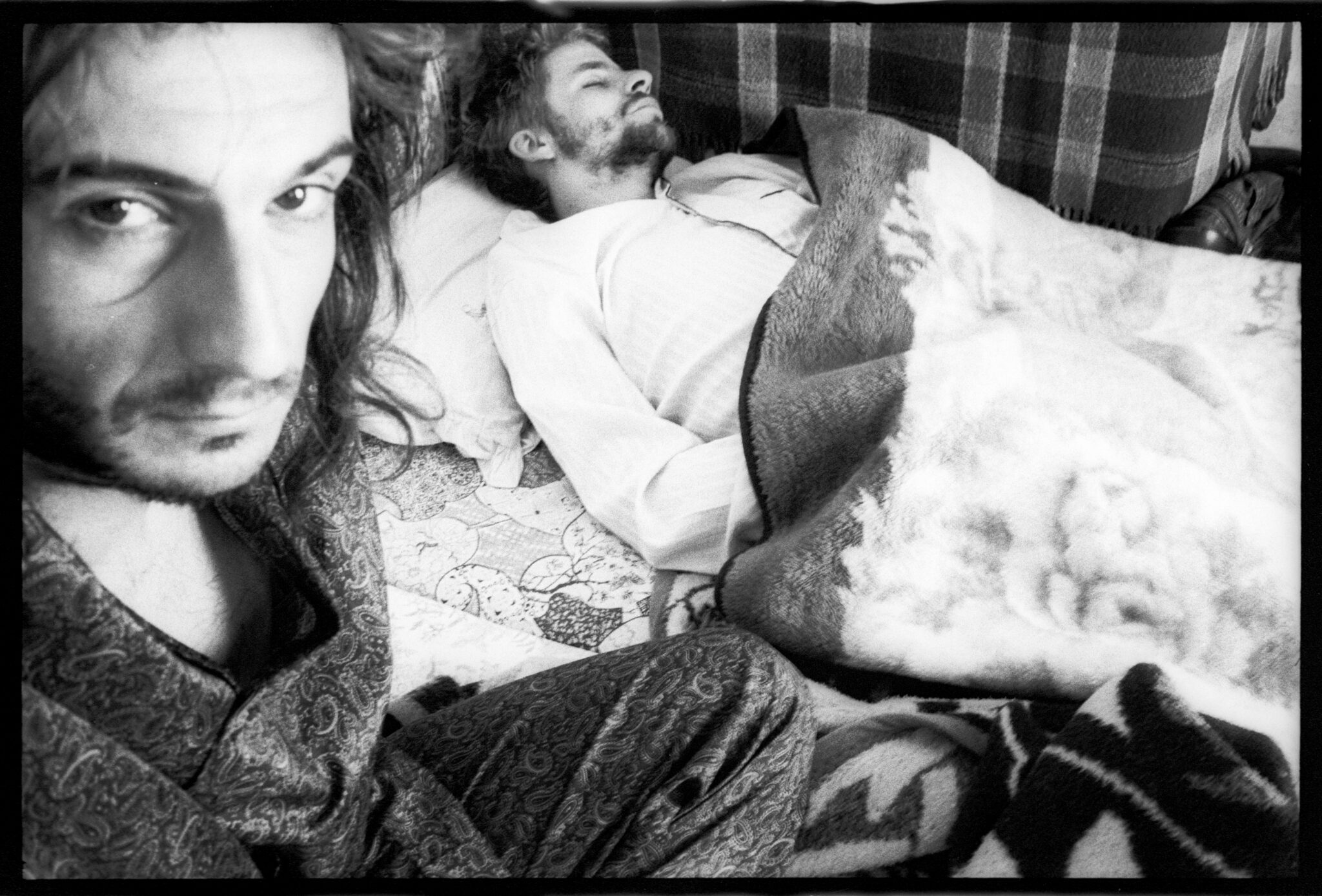

En 2001 j’ai l’opportunité de partir à Gaza. Mon ami Raphaël en revient, il travaille en tant que journaliste indépendant pour Radio France.

Je l’avais rencontré deux ans plus tôt dans un bar à Cuzco au Pérou. Après un nombre certain de bières nous avions décidé de continuer nos voyages respectifs ensemble. J’arrivais de Buenos Aires en bus et stop, lui d’Ushuaïa à vélo. J’avais donc acheté un vélo d’occasion et l’avais suivi.

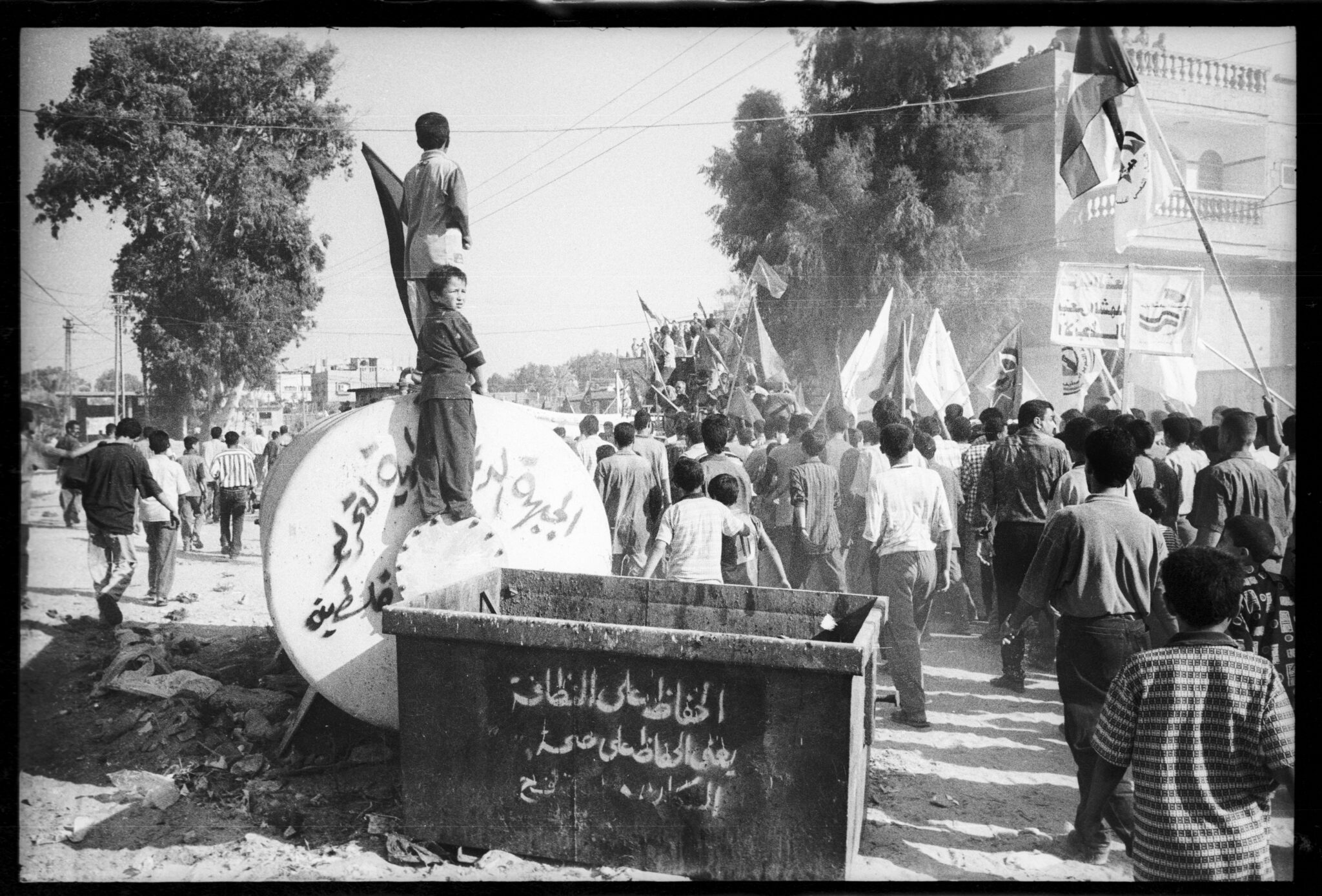

En mai 2001, Raphaël me propose donc de repartir avec lui. A Gaza. J’accepte sans réfléchir. C’est la deuxième Intifada, la deuxième révolte des Palestiniens.

Mes grands-parents maternels ont vécu la guerre civile en Espagne. Ils ont fui le franquisme avec la »retirada », mon grand-père s’est retrouvé dans les camps de Saint Cyprien. La Seconde Guerre mondiale a commencé dès leur arrivée en France. Dans ma famille, les récits de guerre sont discrets et pudiques. Je veux me faire une idée de ce qu’est la guerre.

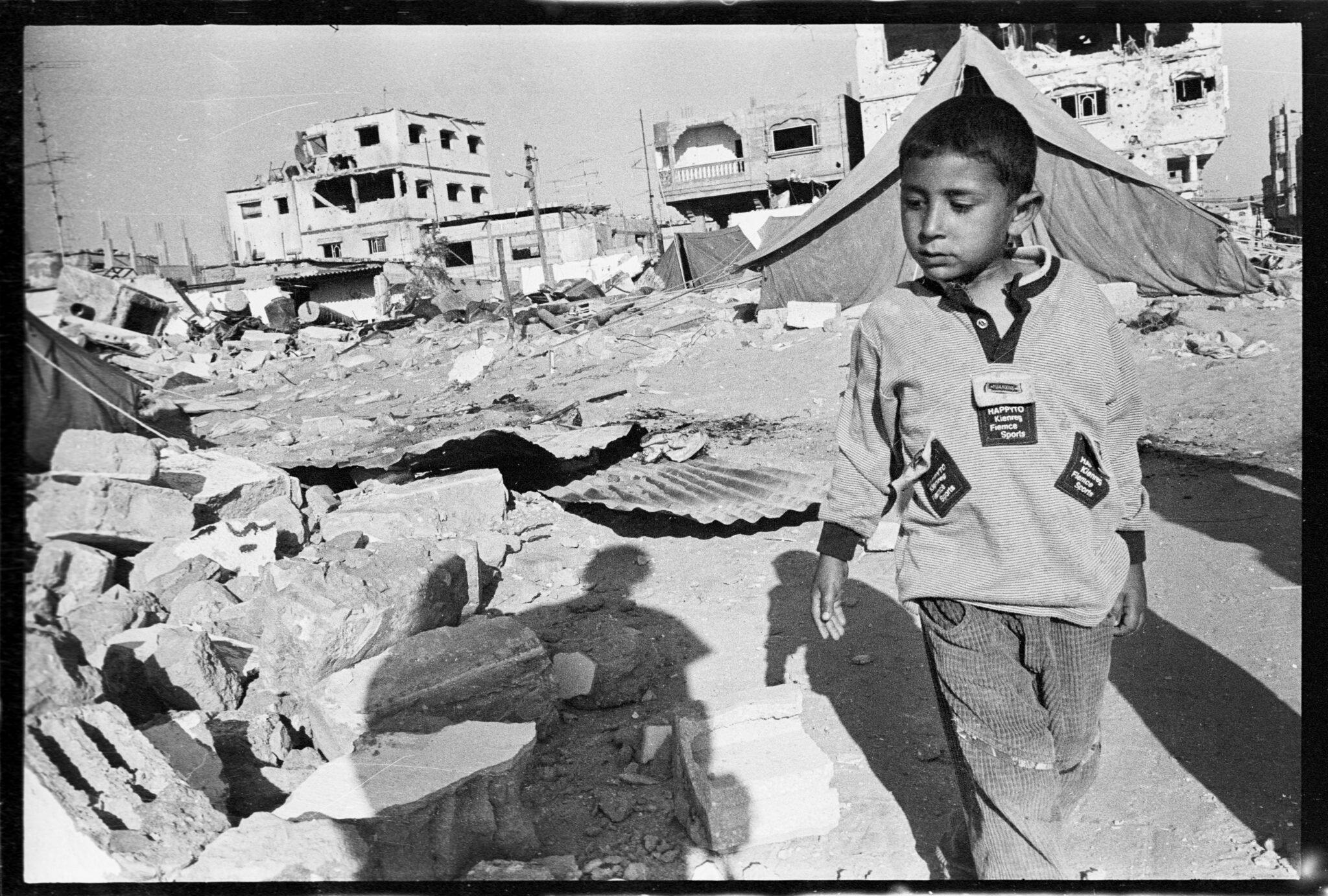

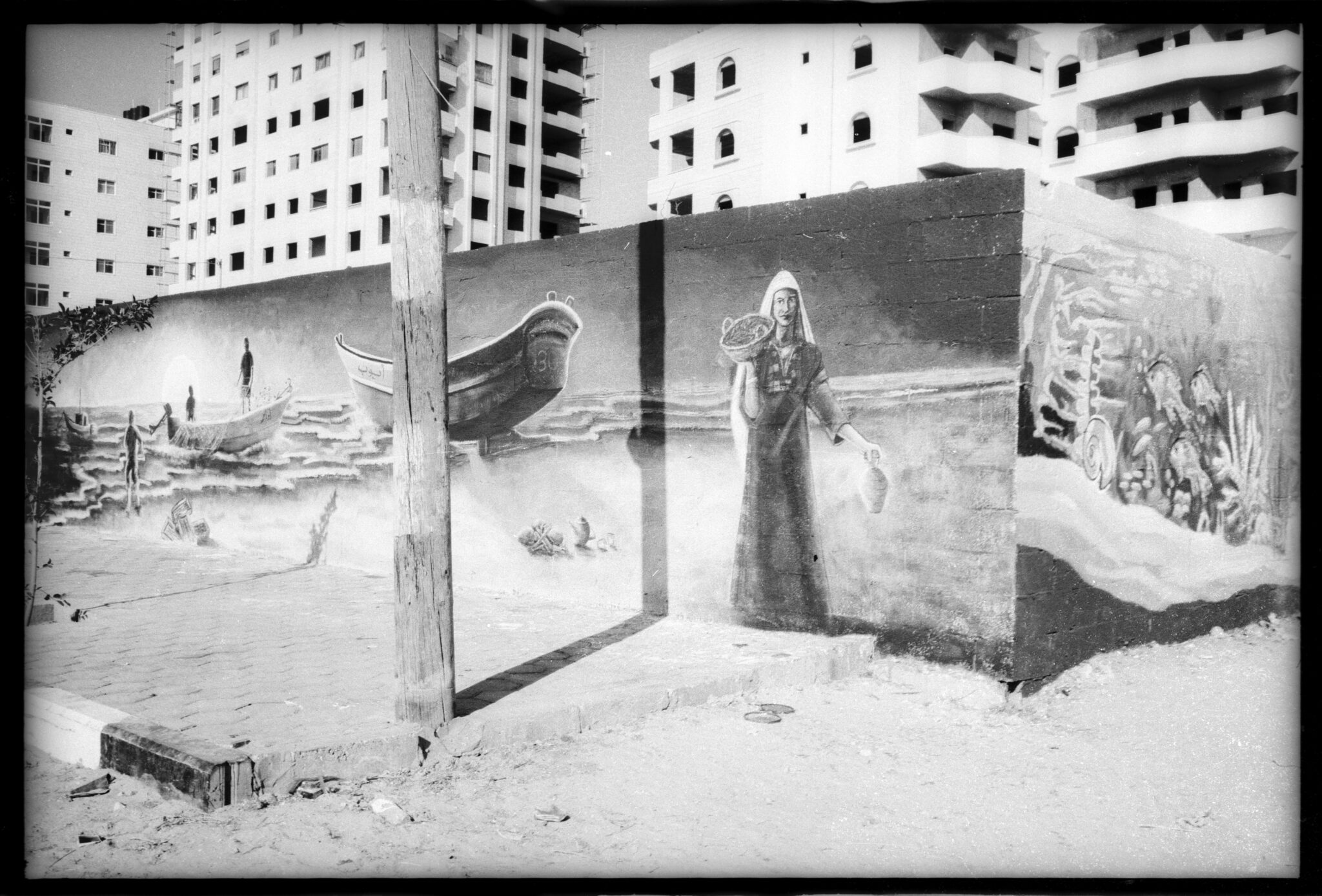

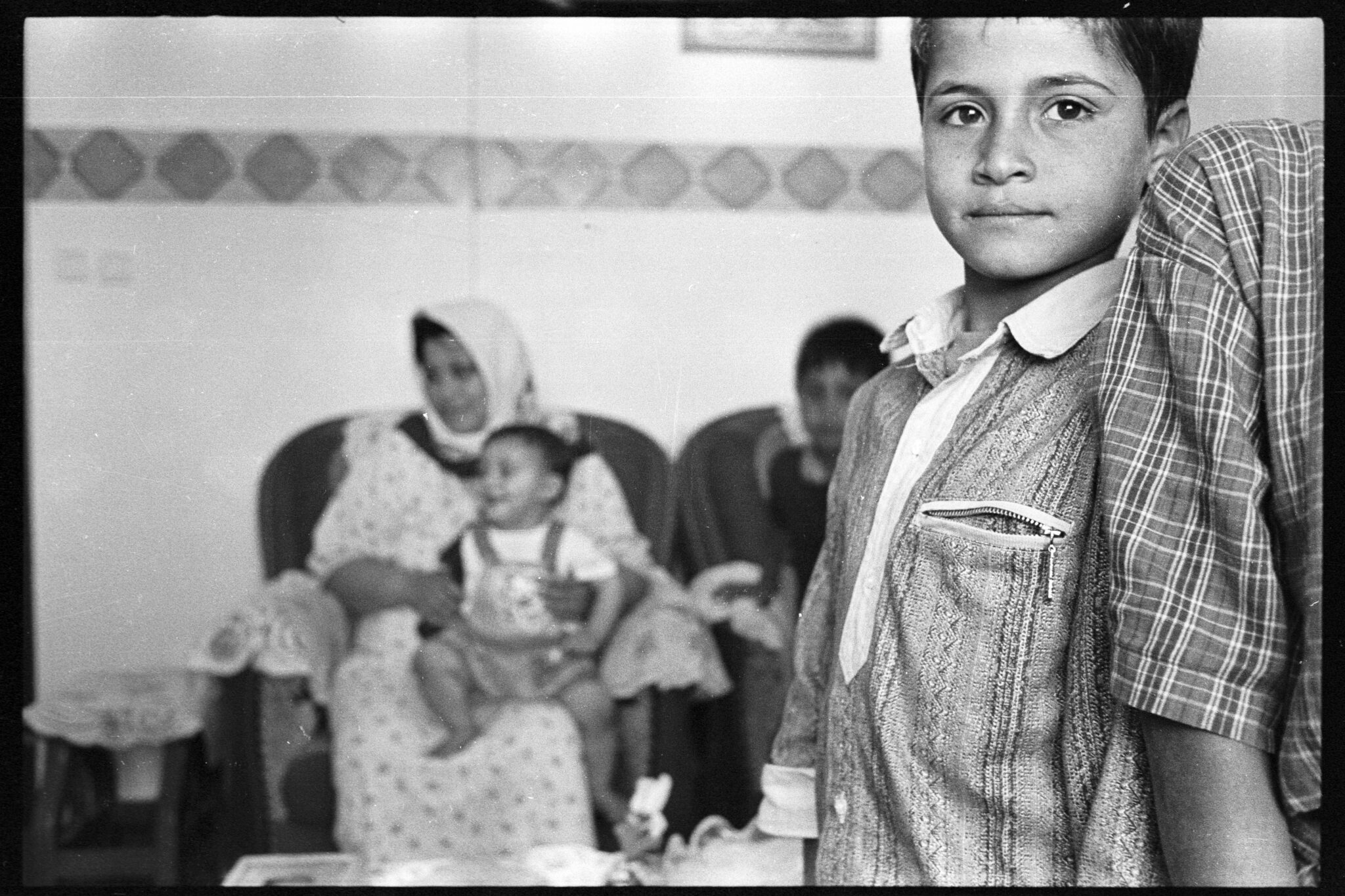

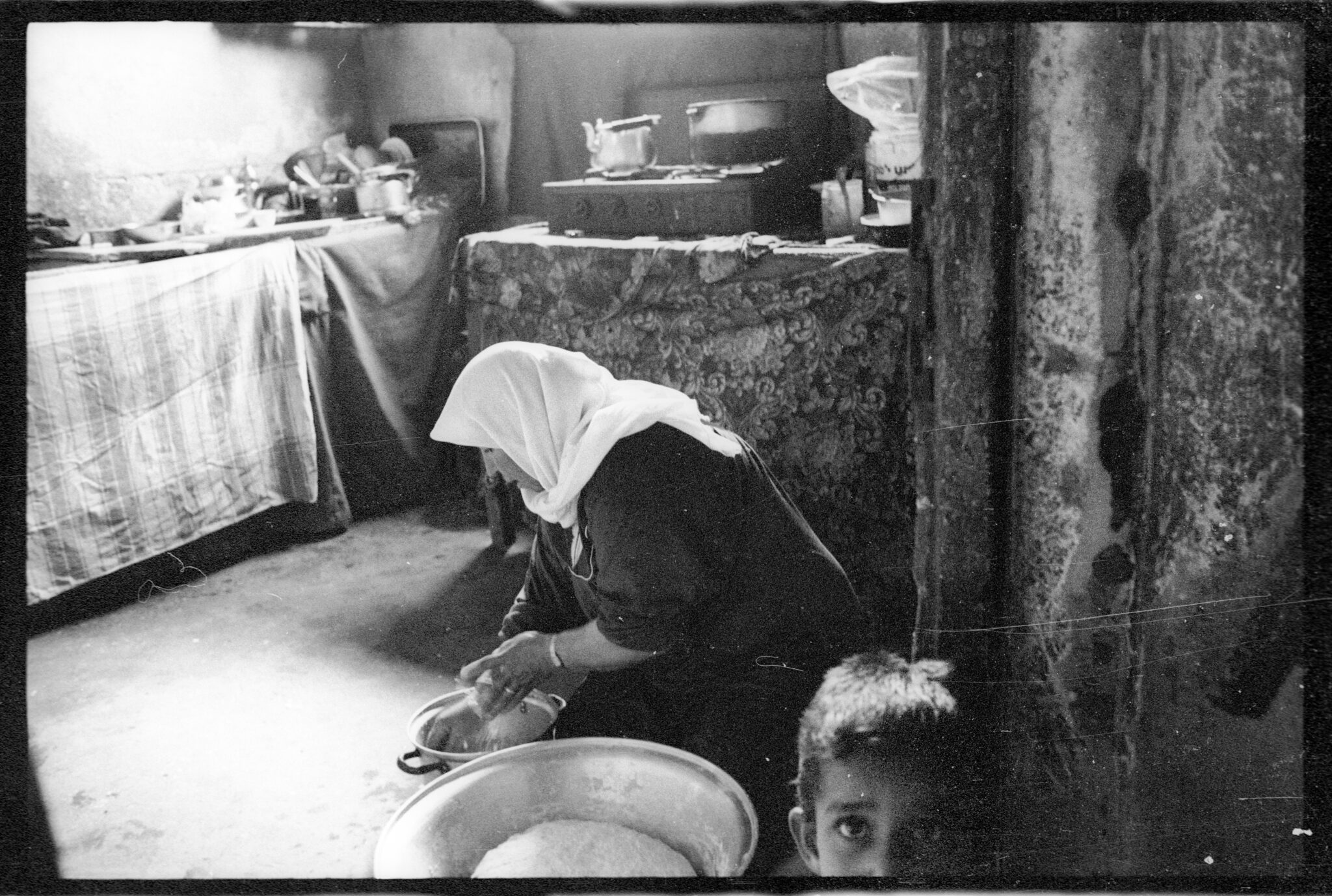

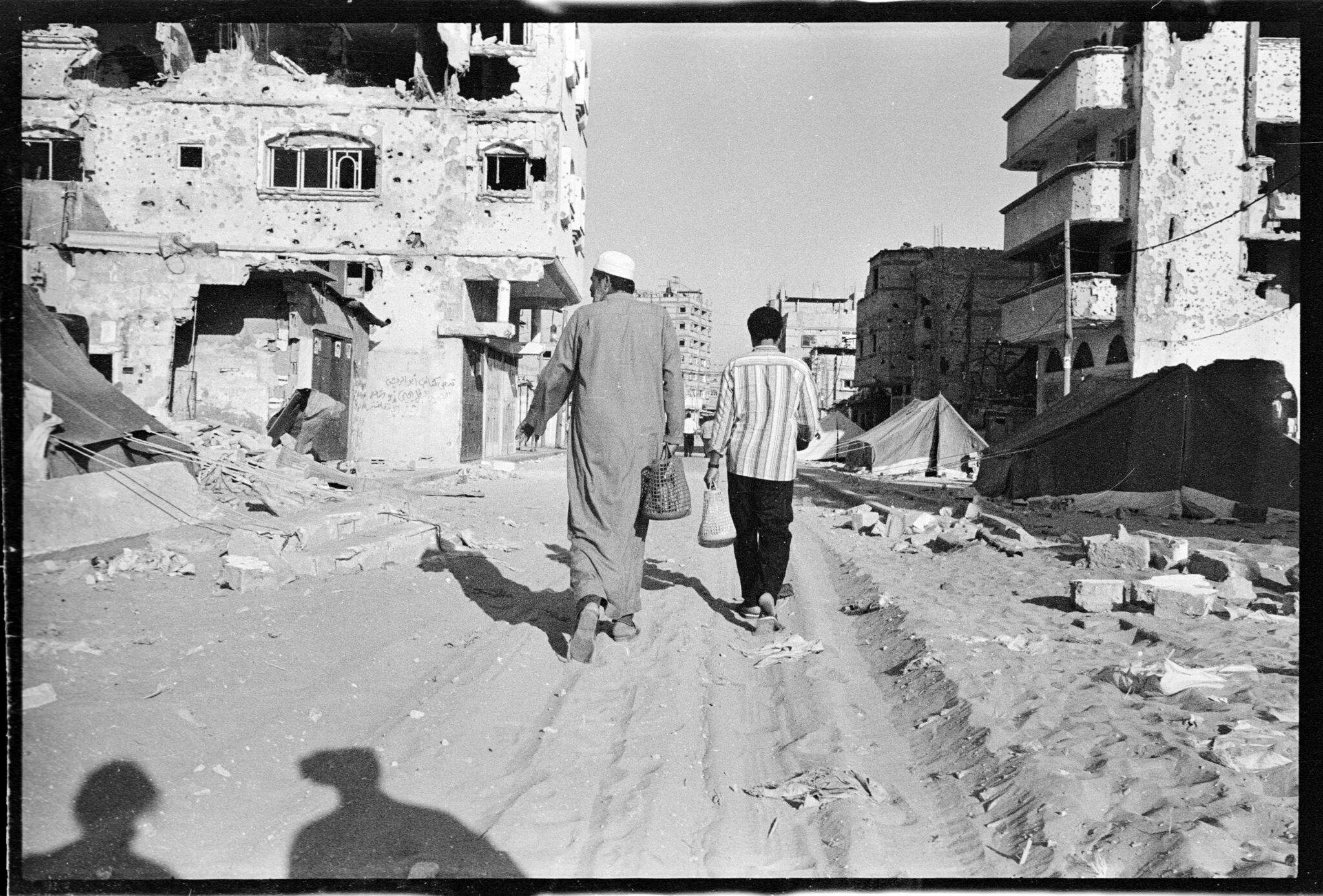

Mes connaissances de ce qui se passe à Gaza se limitent aux »unes » des journaux télévisés et de la presse. Cette médiatisation du conflit ne me permet pas d’imaginer ce que les Gazaouis vivent au quotidien. Je veux partir pour ça : documenter cette vie qui, vue depuis la France, paraît impossible.

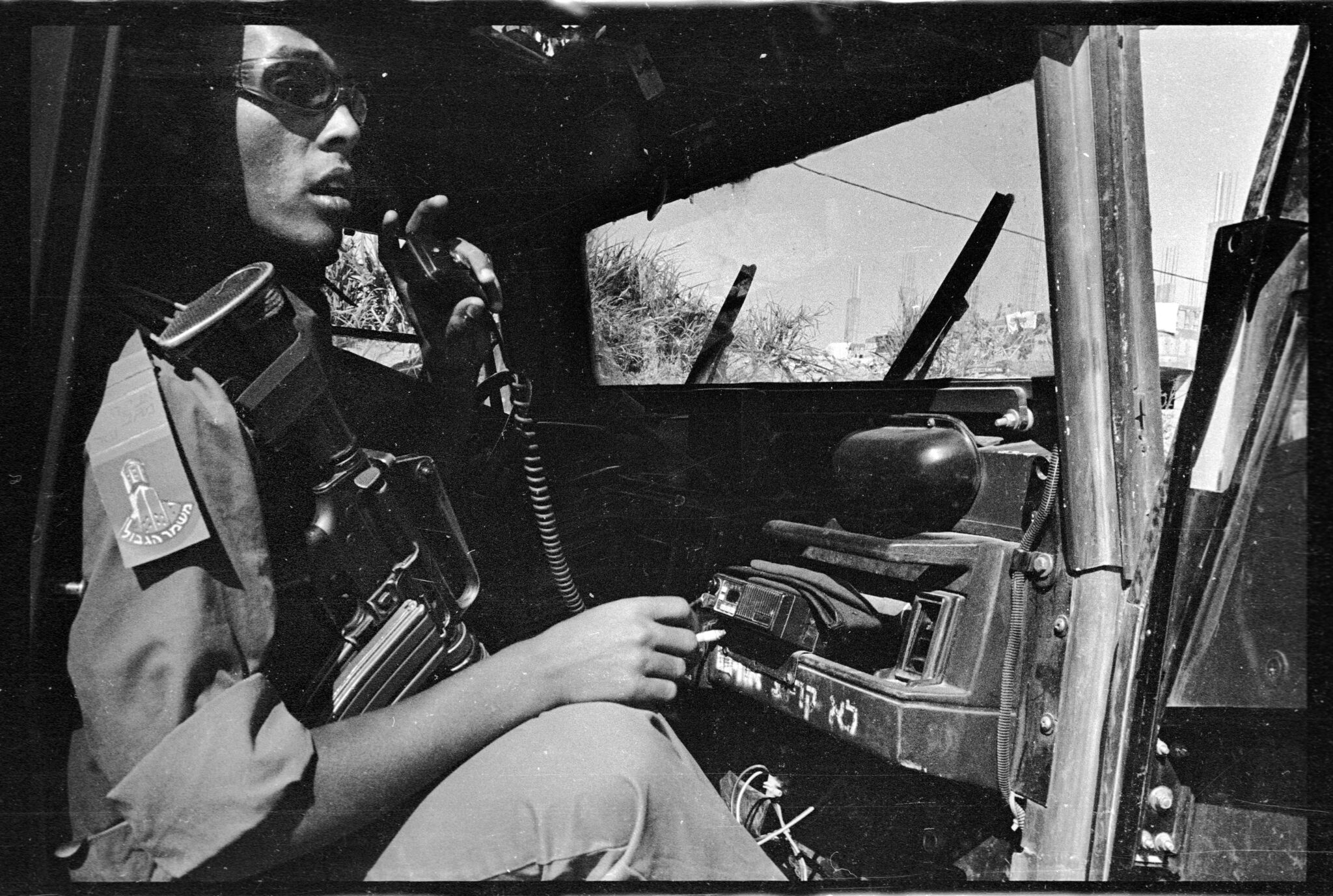

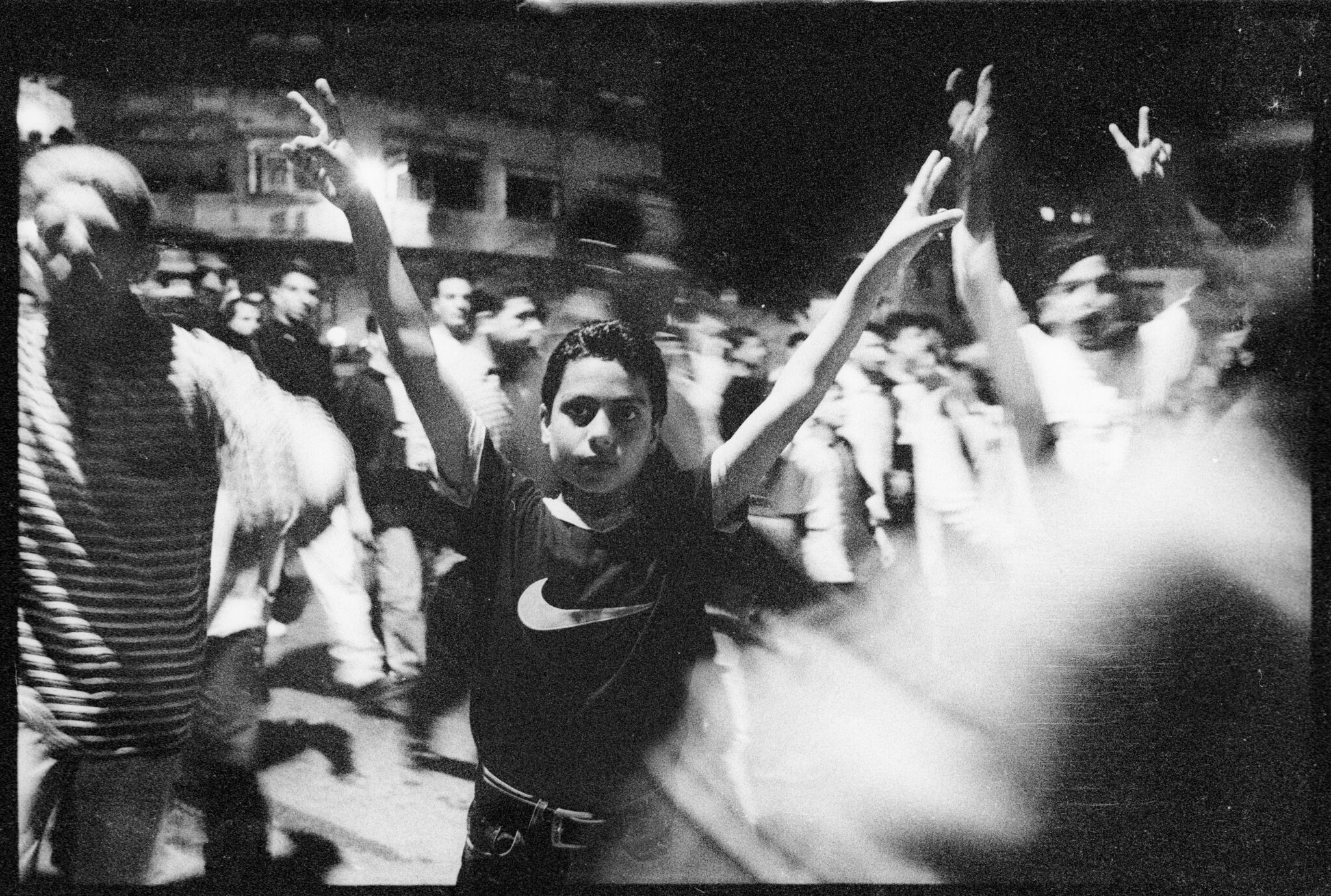

C’est dès le soir de mon arrivée à Gaza que je suis confronté à cette guerre-là. Ça commence par l’ouïe, un grondement sourd et régulier qui, au fil de longues secondes, prend plus de place.

Puis la vue est prise à partie des points lumineux au-dessus de la mer, suffisamment visibles pour distinguer des hélicoptères en vol stationnaire.

La ville s’agite alors, des cris, des sirènes, puis après un long moment un premier missile et une explosion. Ce n’est pas comme au cinéma avec des missiles, des mouvements d’hélicoptères pour éviter la riposte. Non c’est calme, lent, les missiles partent à intervalles irréguliers. Les ambulances commencent leur ballet, la population se réfugie où elle le peut.

L’odeur entre dans la danse aux portes de l’hôpital: odeur de poudre, de sang, de transpiration, de Bétadine, d’alcool. L’hôpital saturé, lieu de refuge et de désolation, des blessés partout, les salles d’opération en accès libre. Je circule sans but dans ce chaos. Je vois des hommes mourir devant moi sur des tables d’opération, des brancards de fortunes, sous les mains de médecins débordés par l’affluence et le manque de moyens. Je ne réussis pas à prendre une seule image. J’ai la nausée.

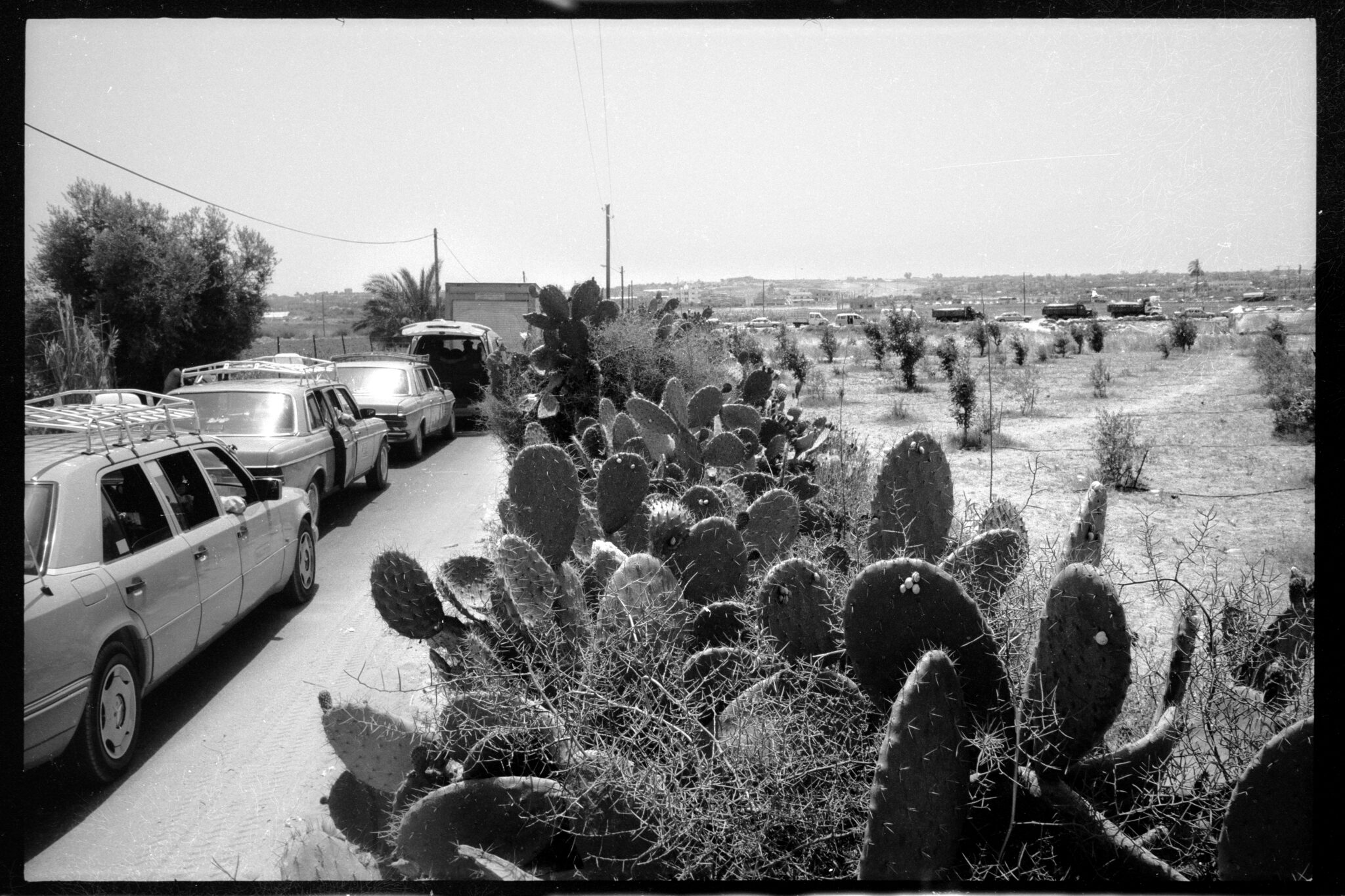

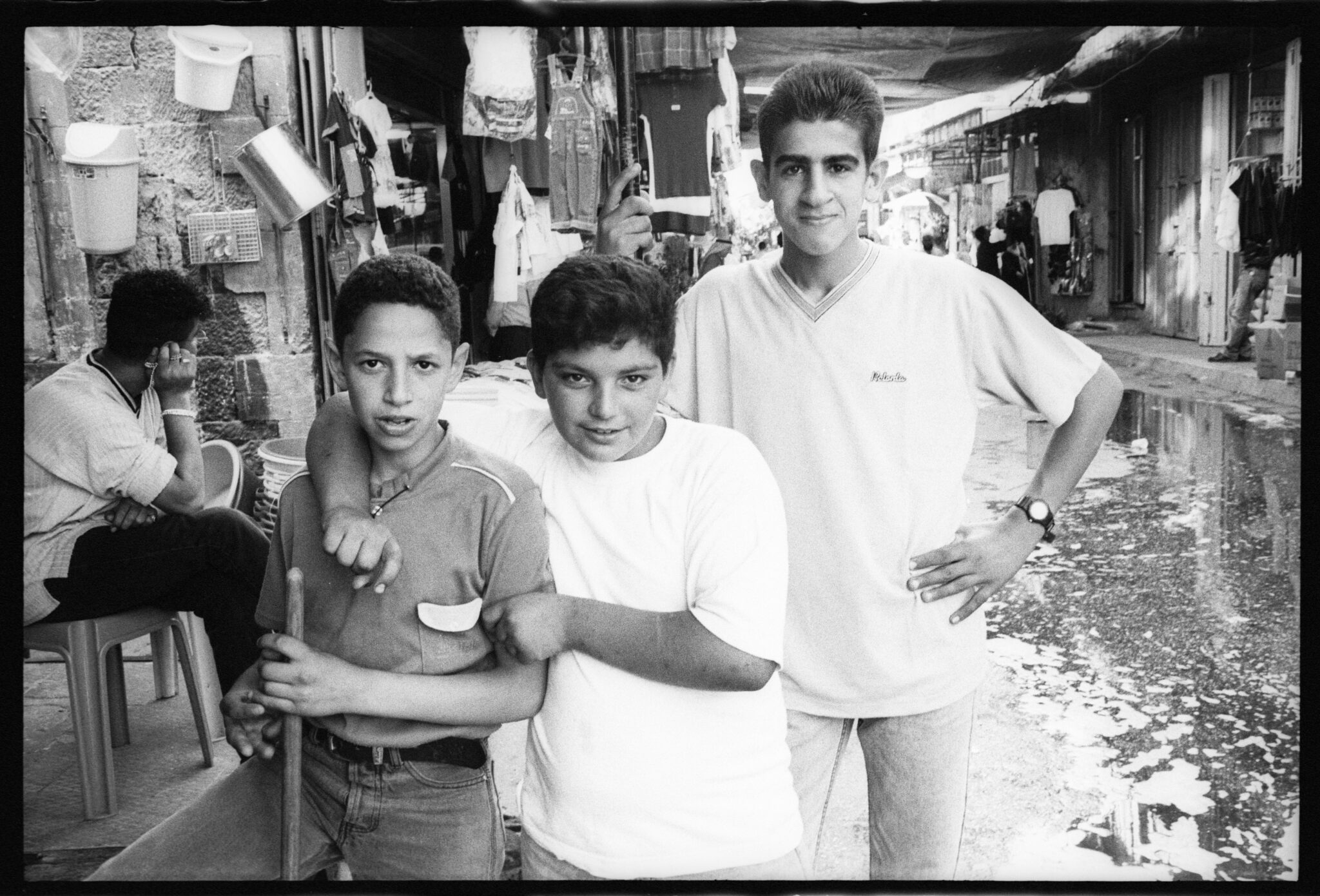

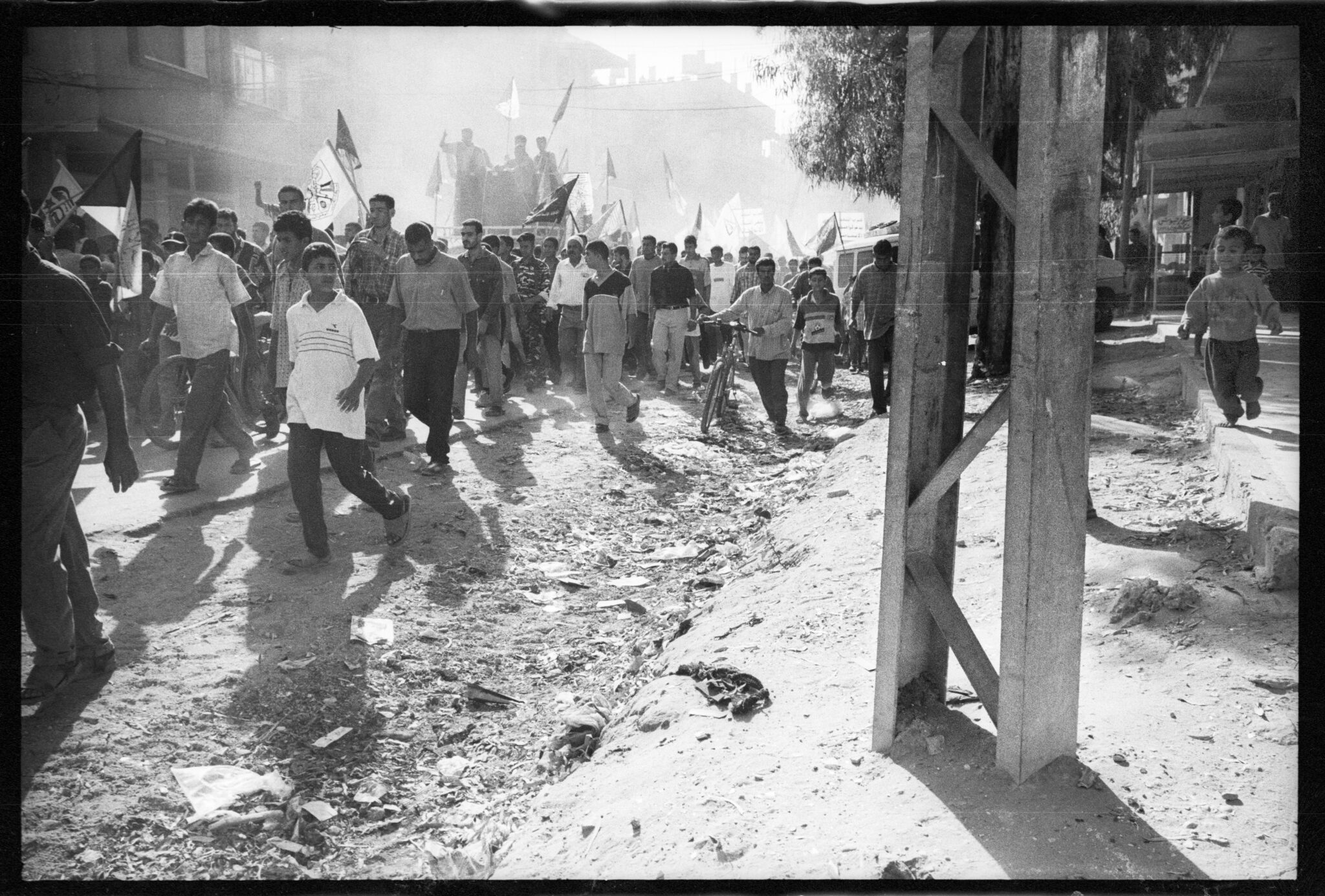

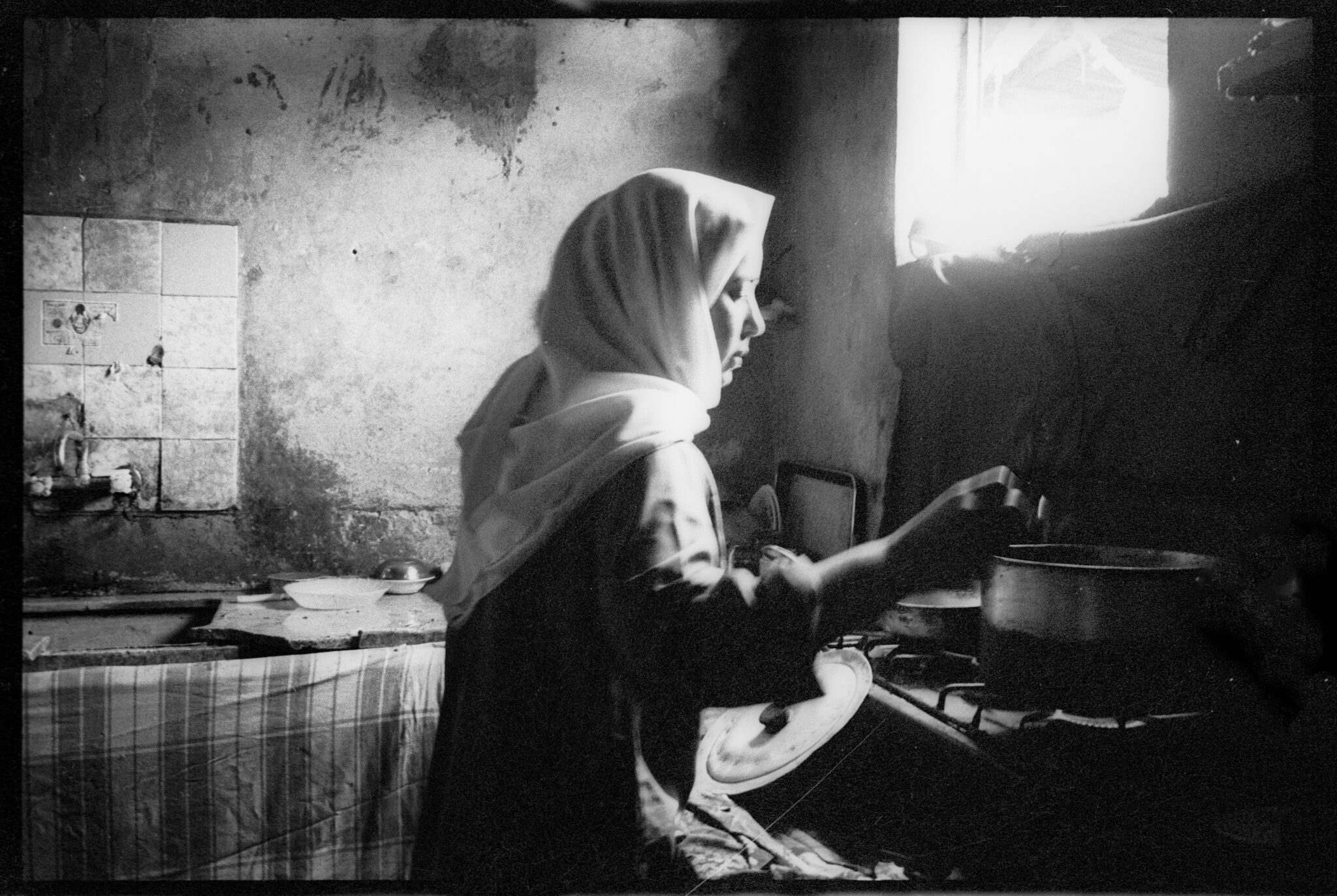

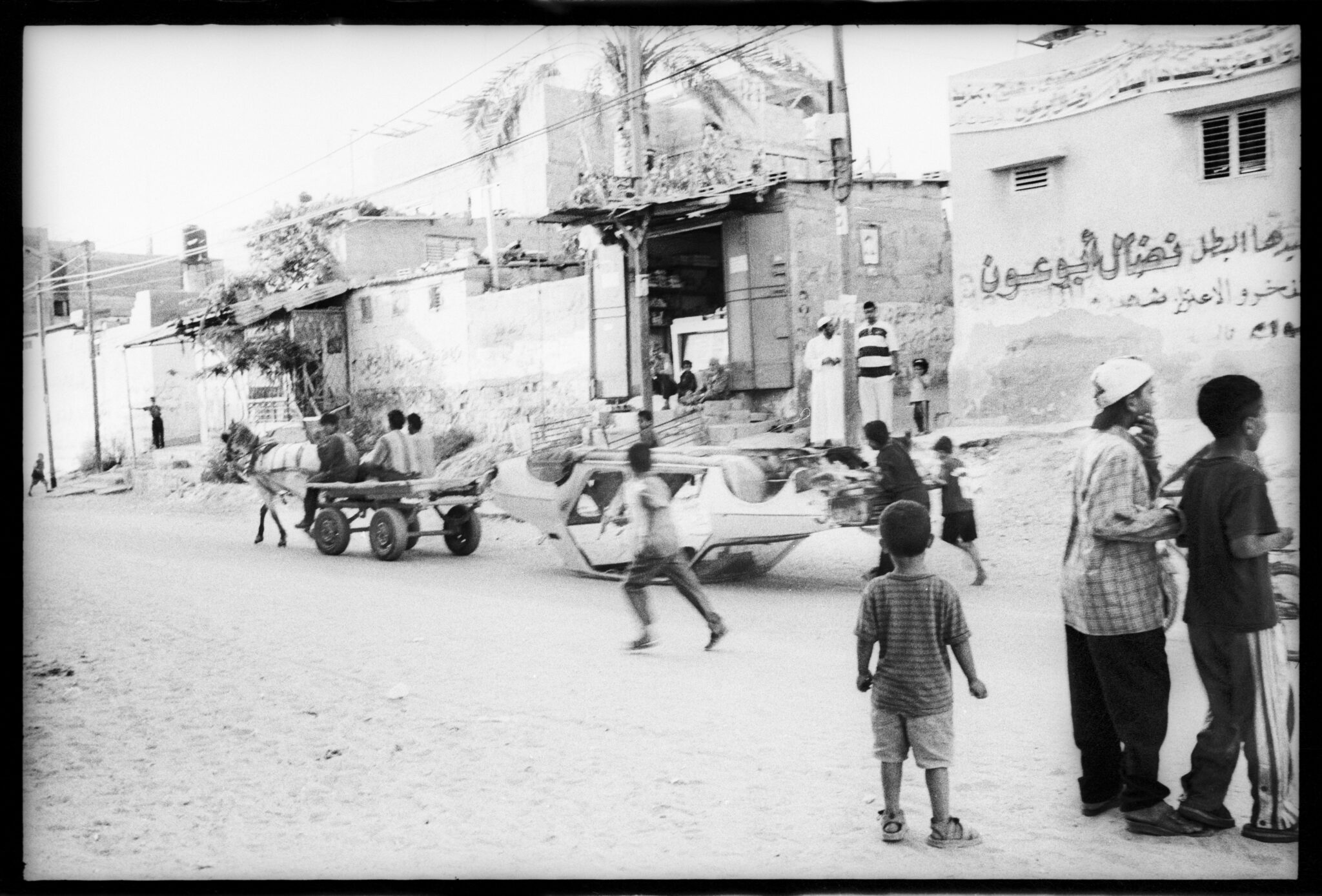

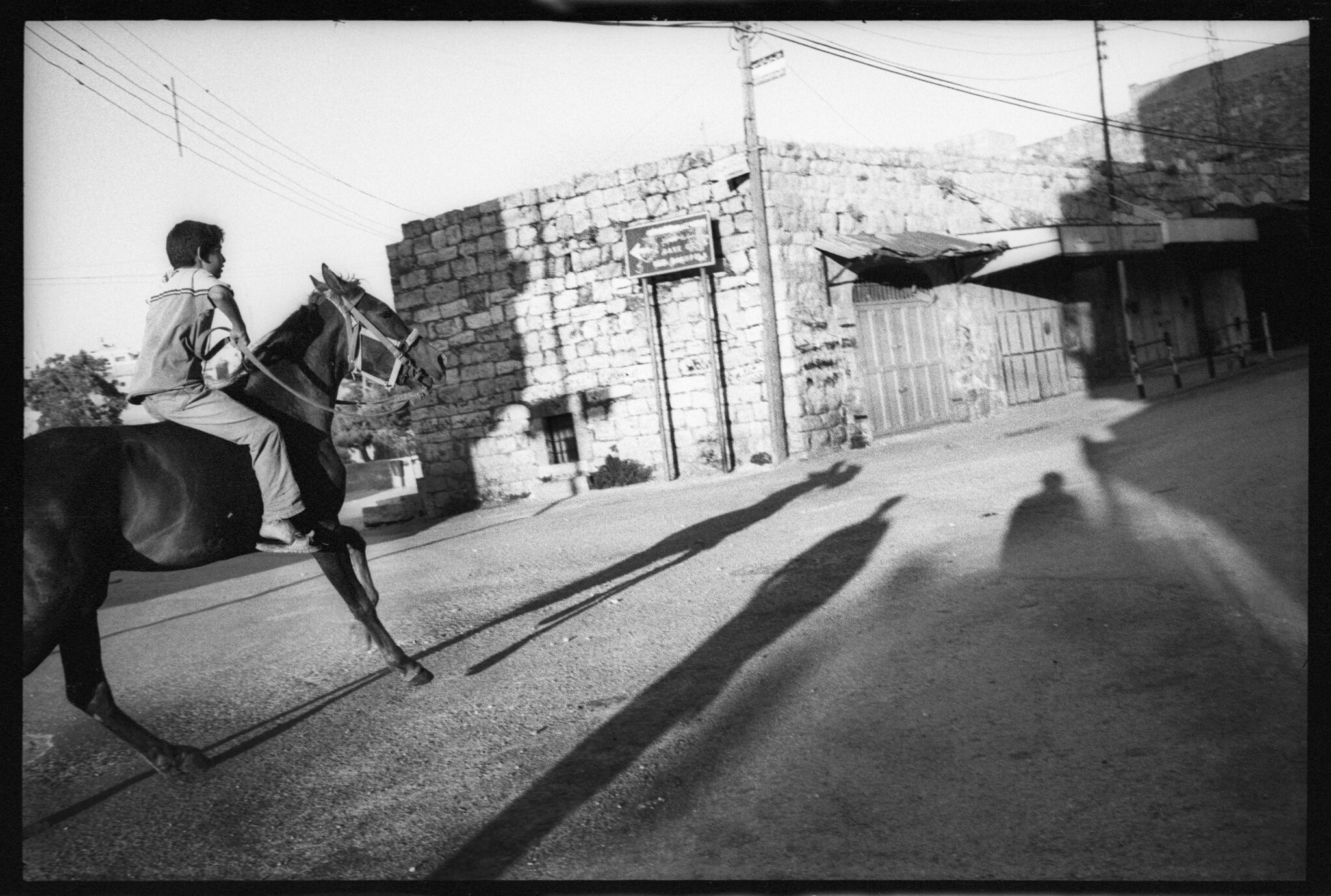

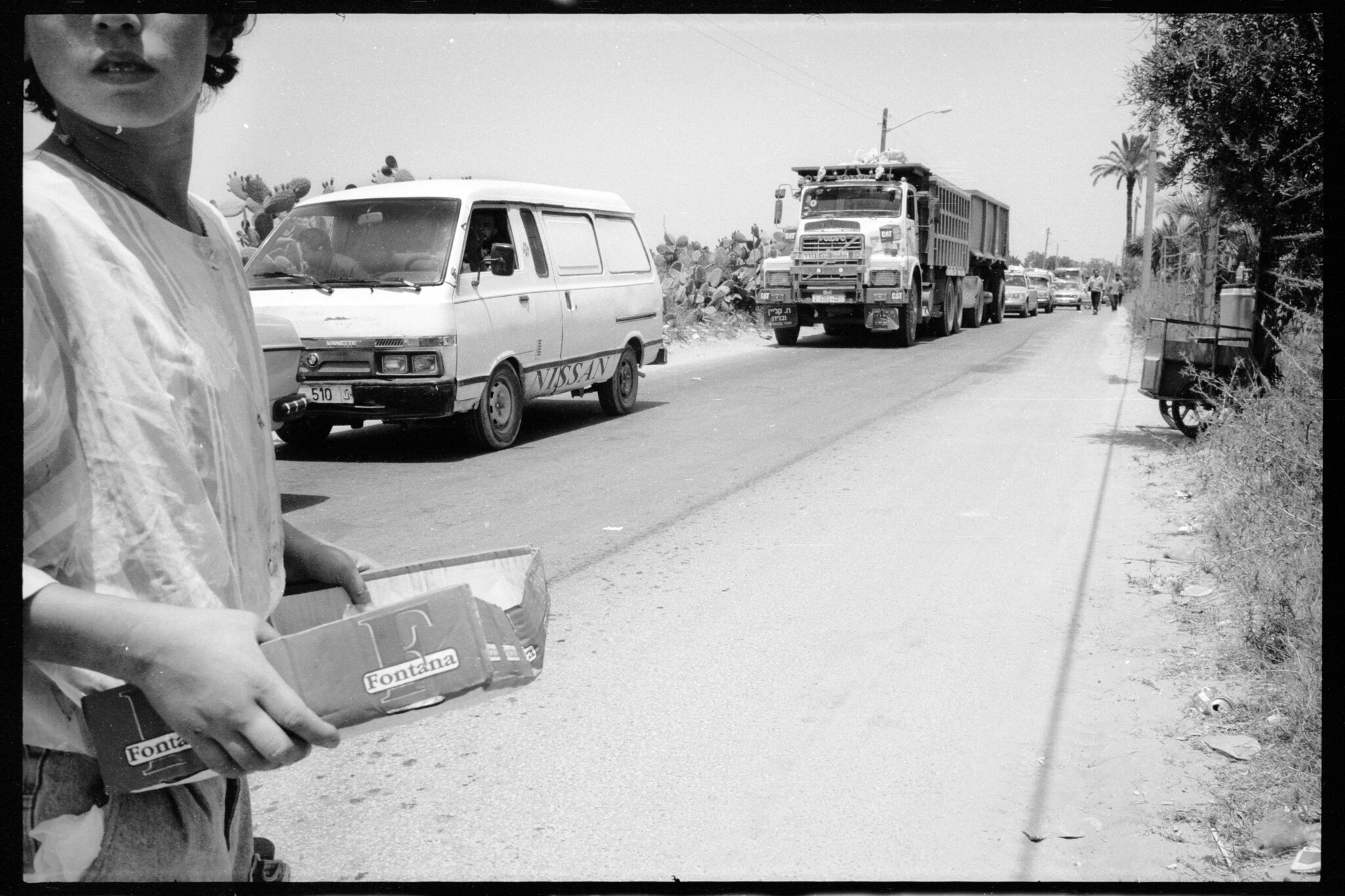

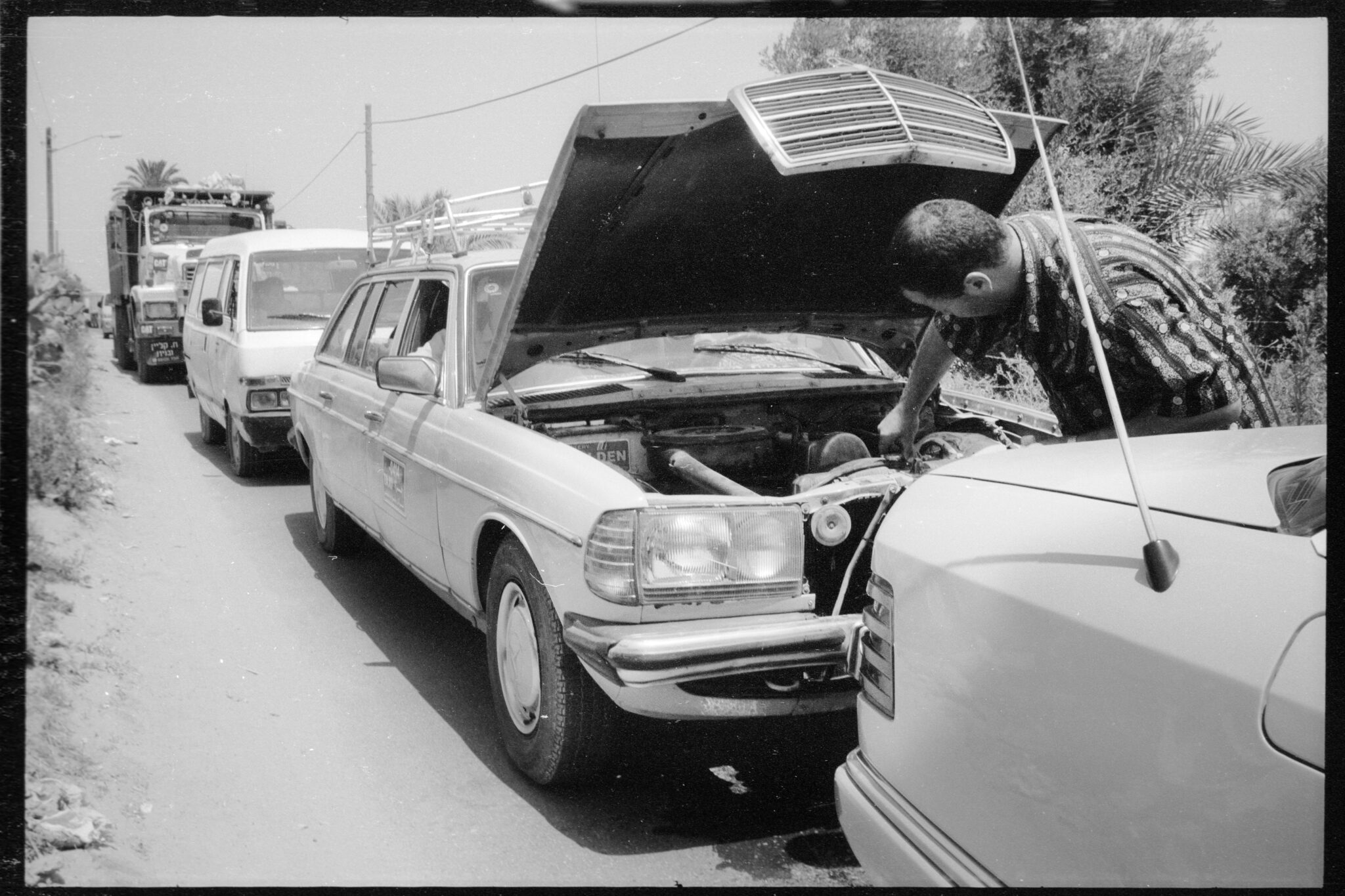

Les hélicoptères israéliens finissent par partir. La nuit est courte, le matin je sors. Ça grouille de vie dans la bande de Gaza, ça klaxonne, ça parle fort, la musique sort des internet-cafés, les chevaux et les ânes tirent les charrettes au milieu des Mercedes diesel des années 70/80. Les étals des boutiques débordent sur les trottoirs, les odeurs sont fortes, épices, fruits, crottin, gasoil.

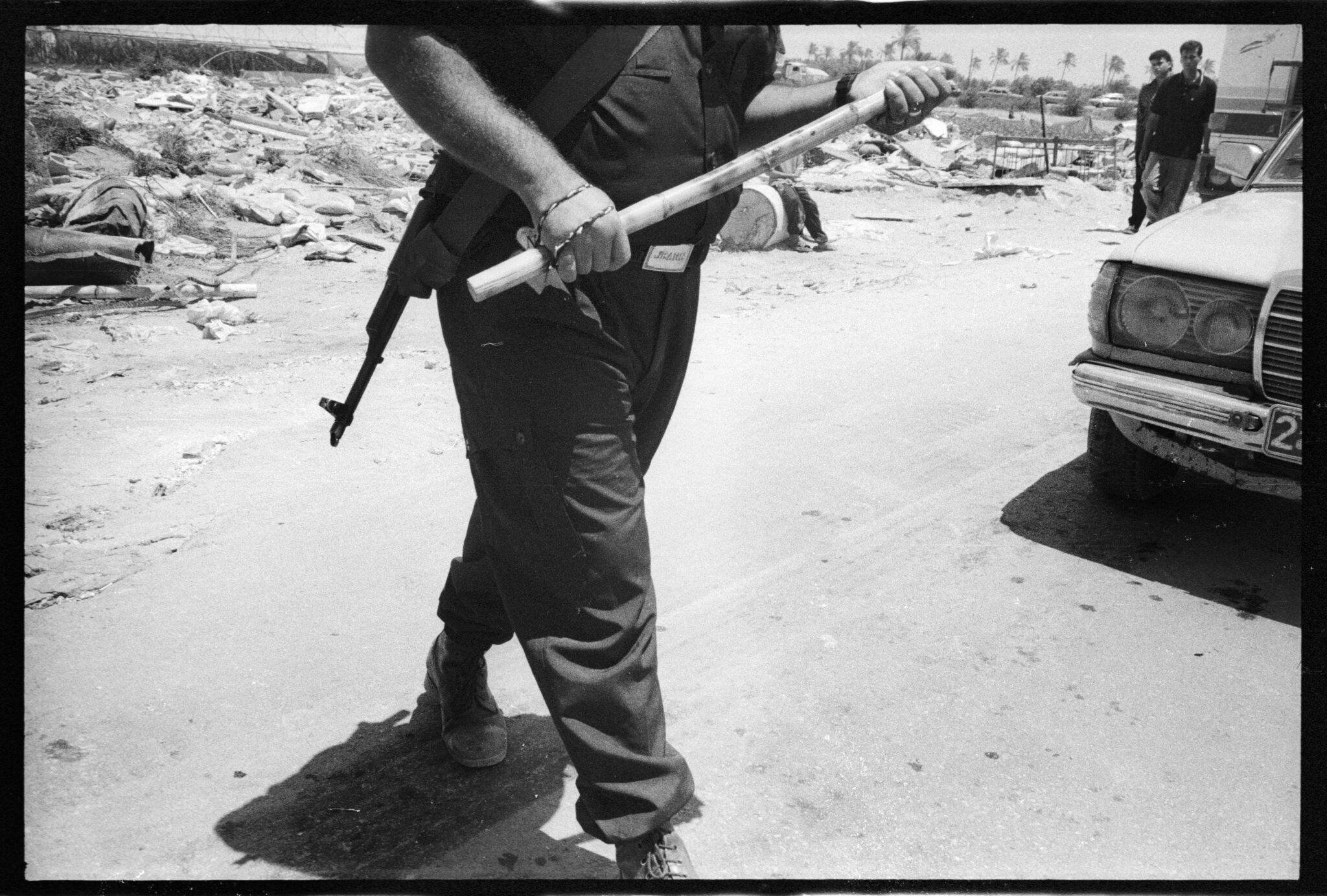

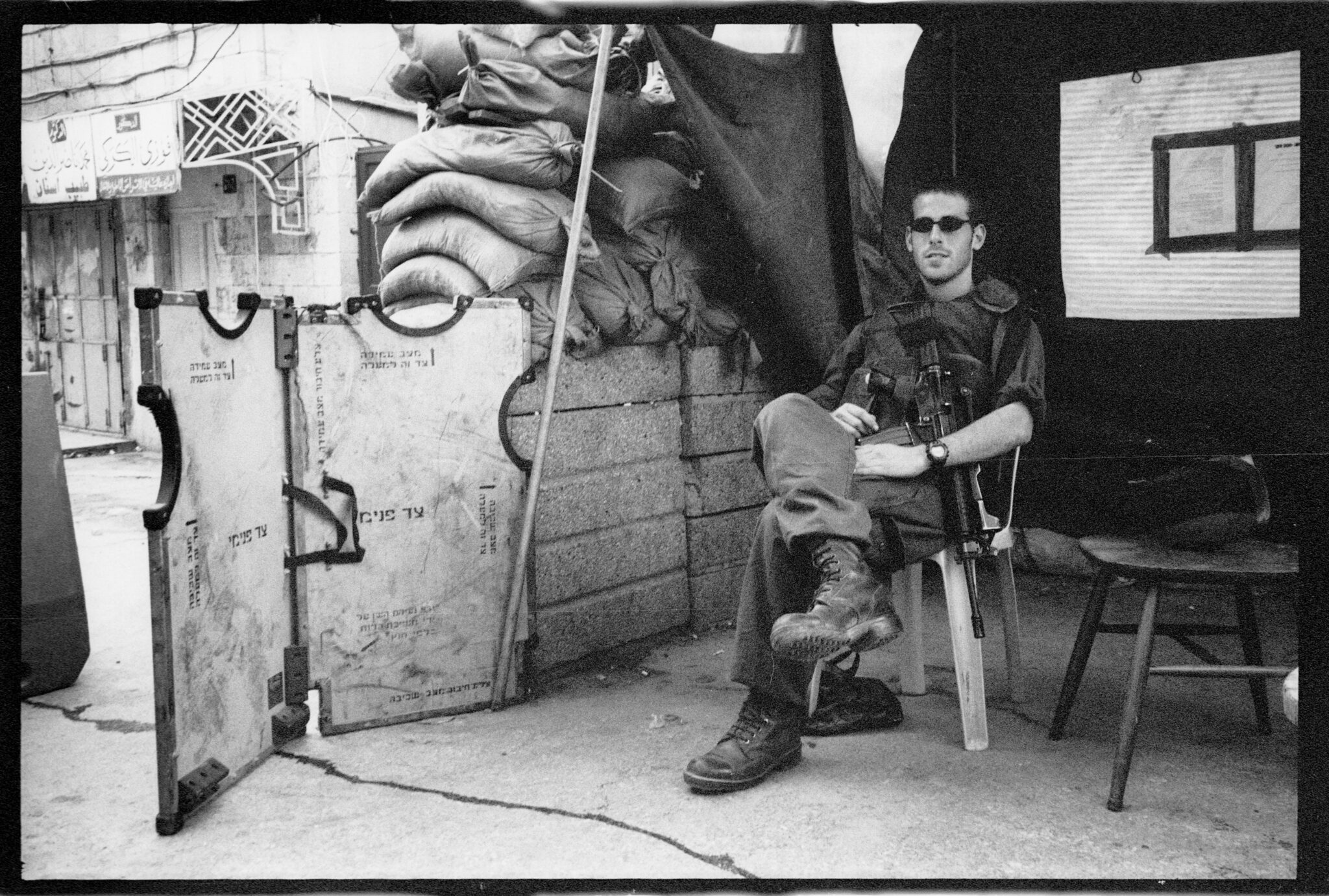

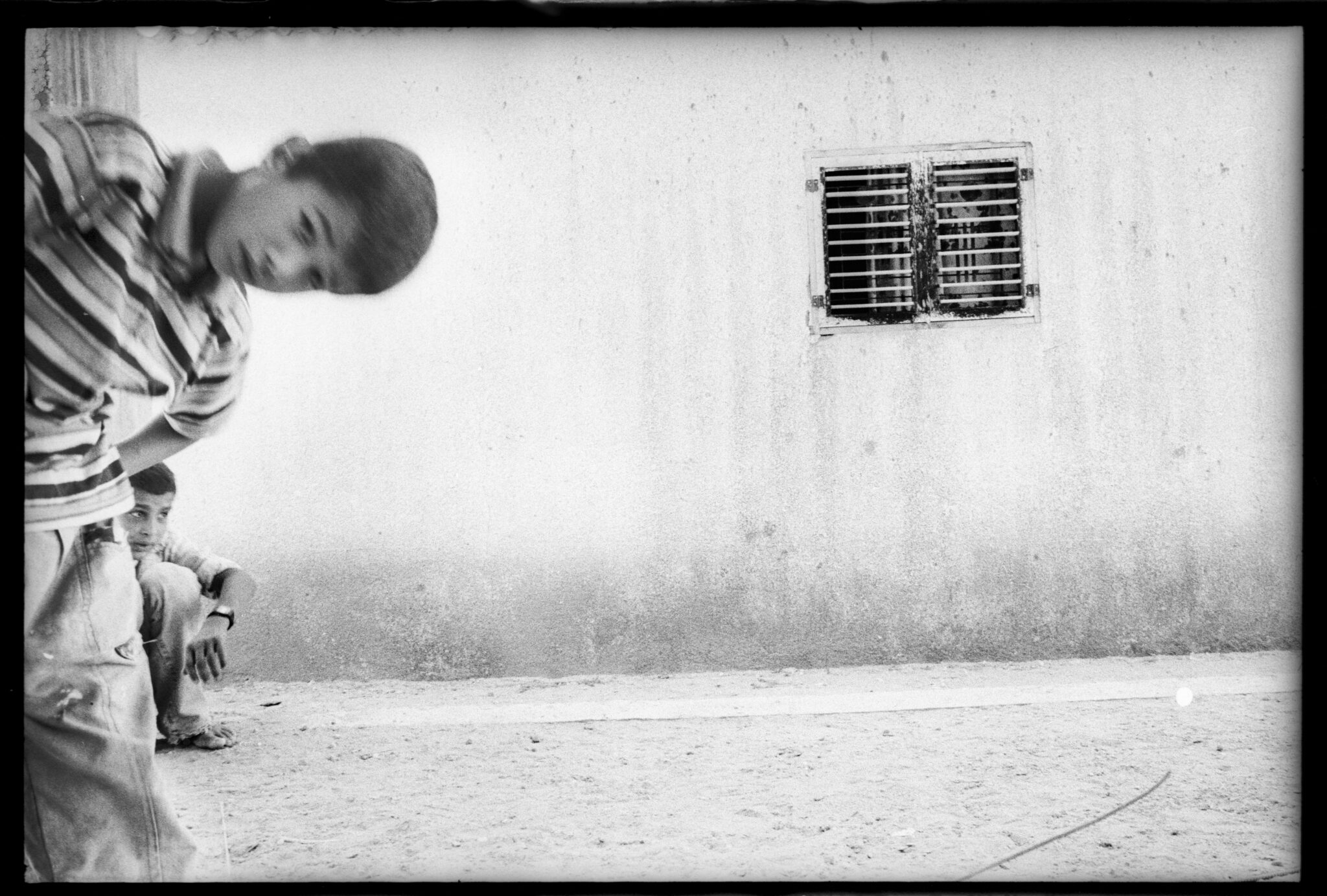

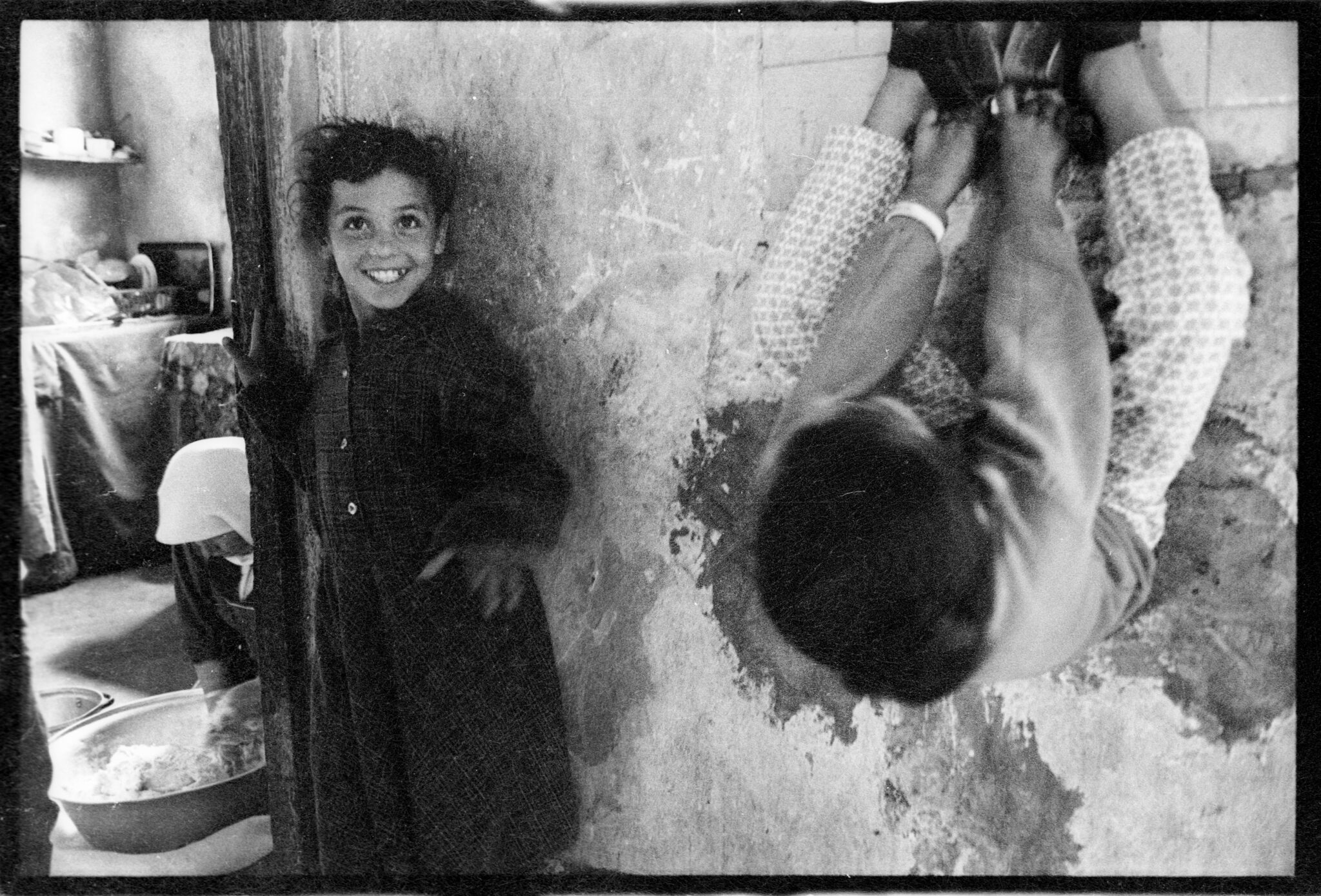

La guerre est omniprésente, mais elle ne prend pas toute la place. Il n’y a pas une arme dans les mains de chaque Palestinien, qu’il soit homme, femme ou enfant.

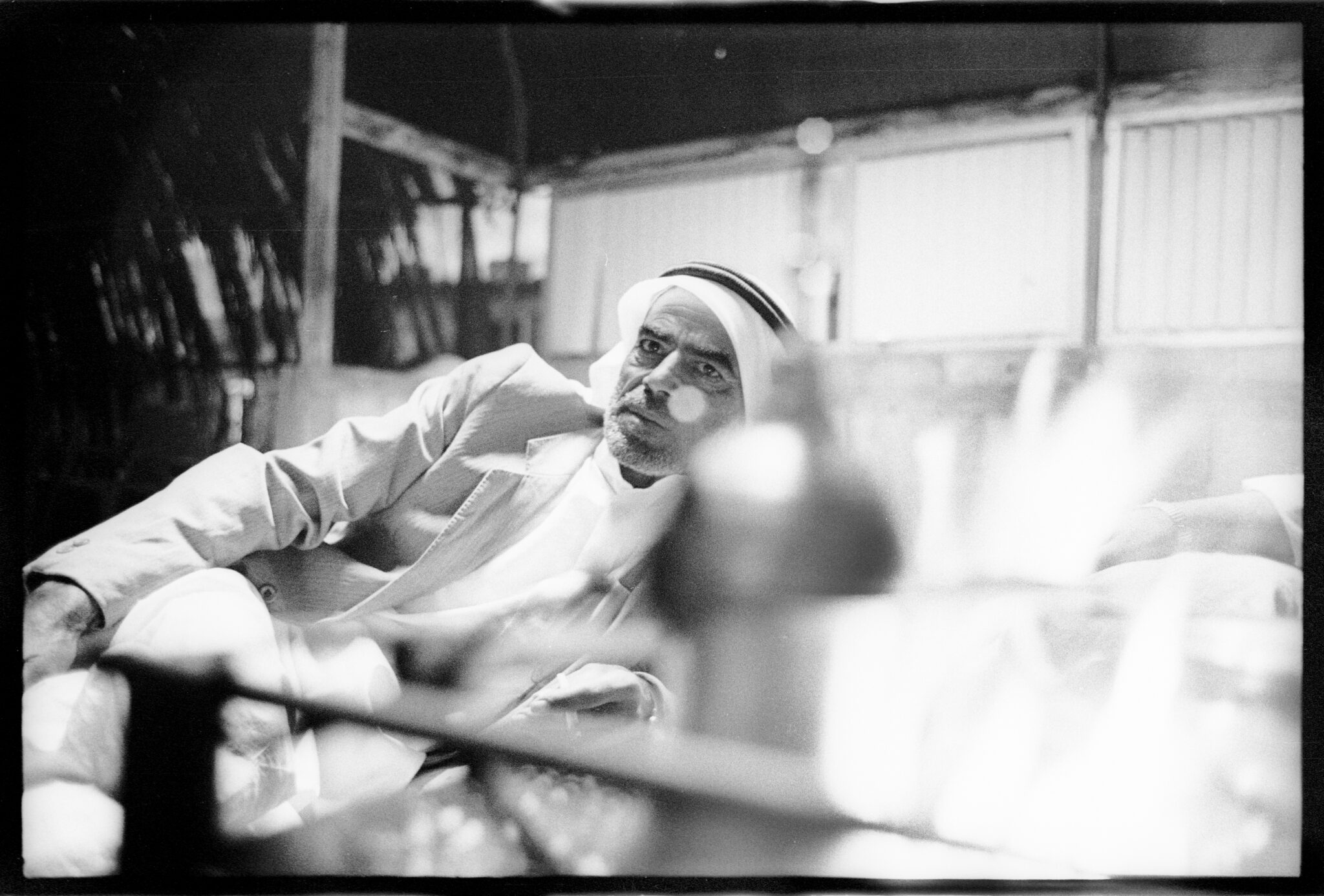

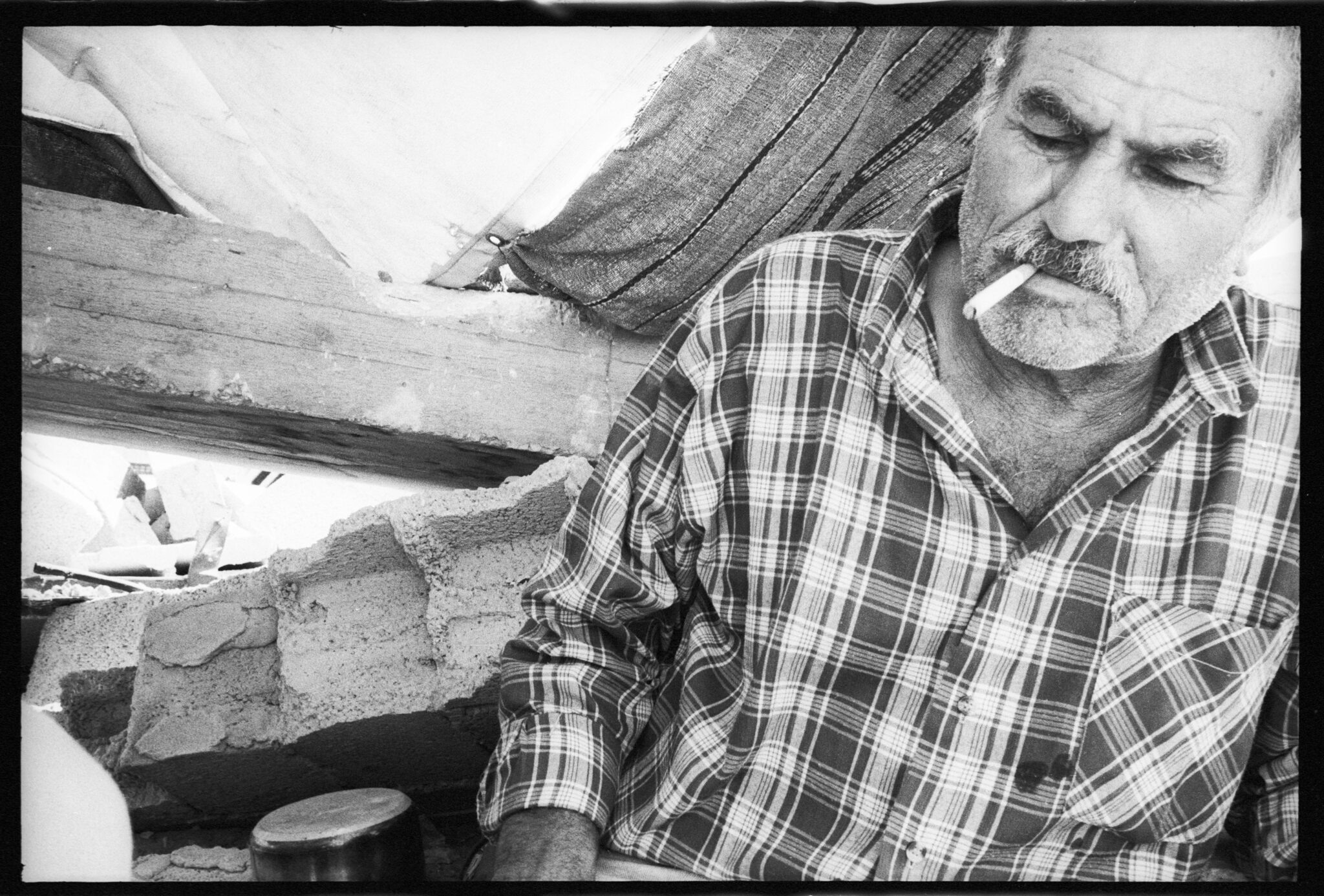

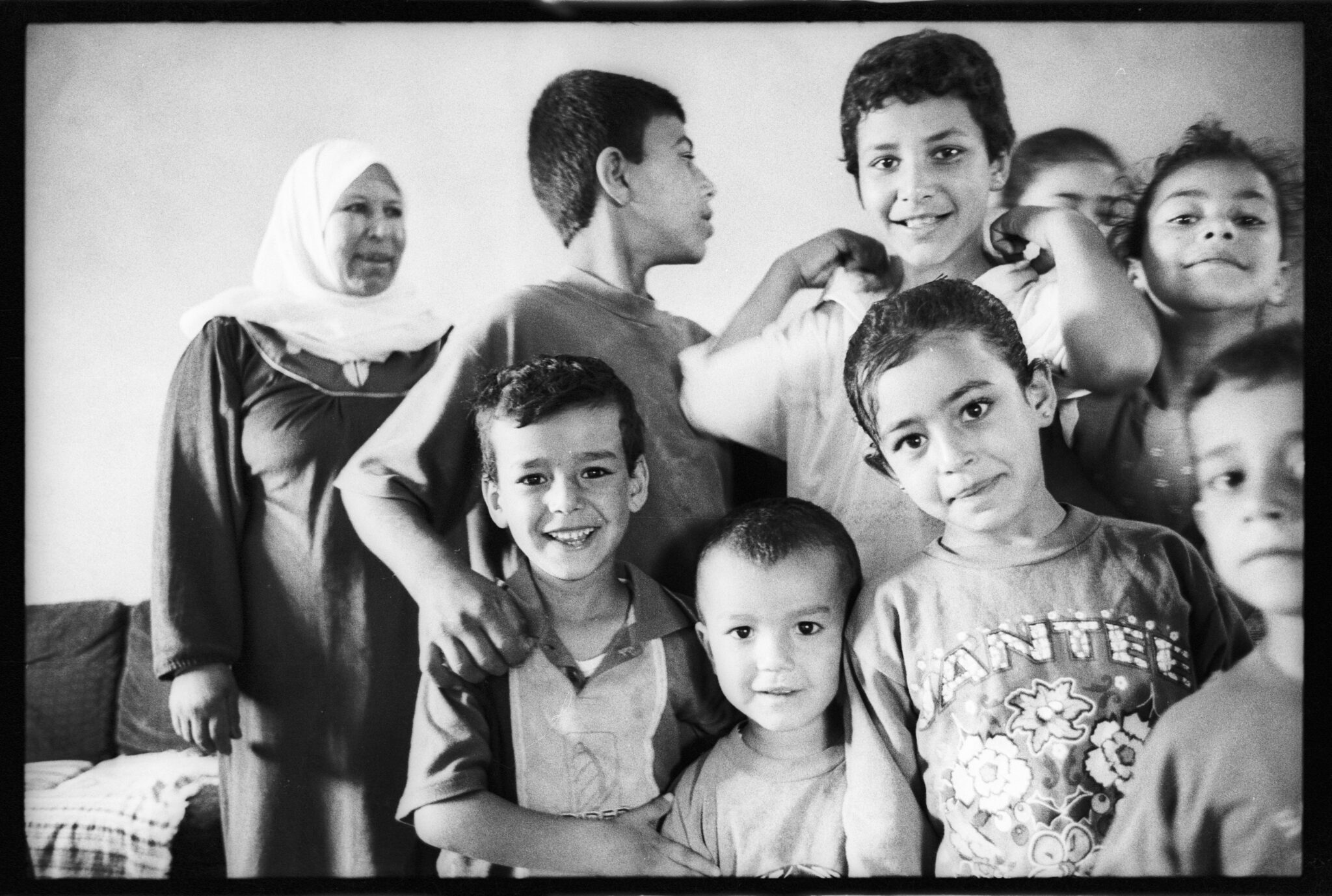

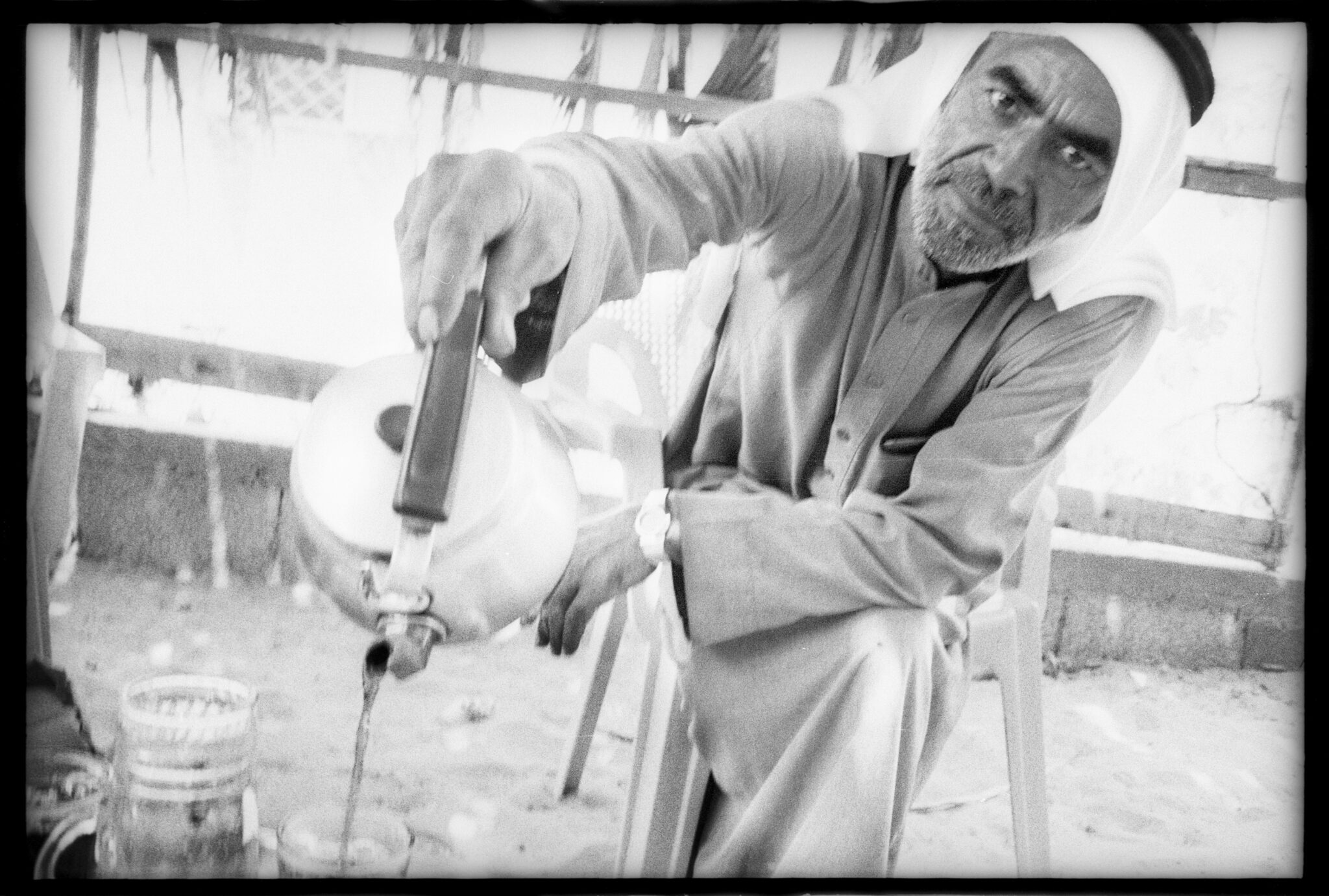

Un fermier m’accueille chez lui. Il a deux femmes et quatorze enfants. Il habite à la frontière égyptienne, des chars de combat passent plusieurs fois par jour aux abords de son terrain. Nous buvons le thé dans un petit abri à côté des maisons. Des trous dans la toiture et sur les parois de bardage métallique rappellent que les chars ne font pas que passer. Au son de l’un d’eux, il nous presse de le suivre pour nous mettre à couvert derrière les bâtiments. Une fois les rafales d’armes automatiques et des grenades de dissuasion passées, nous terminons le thé.

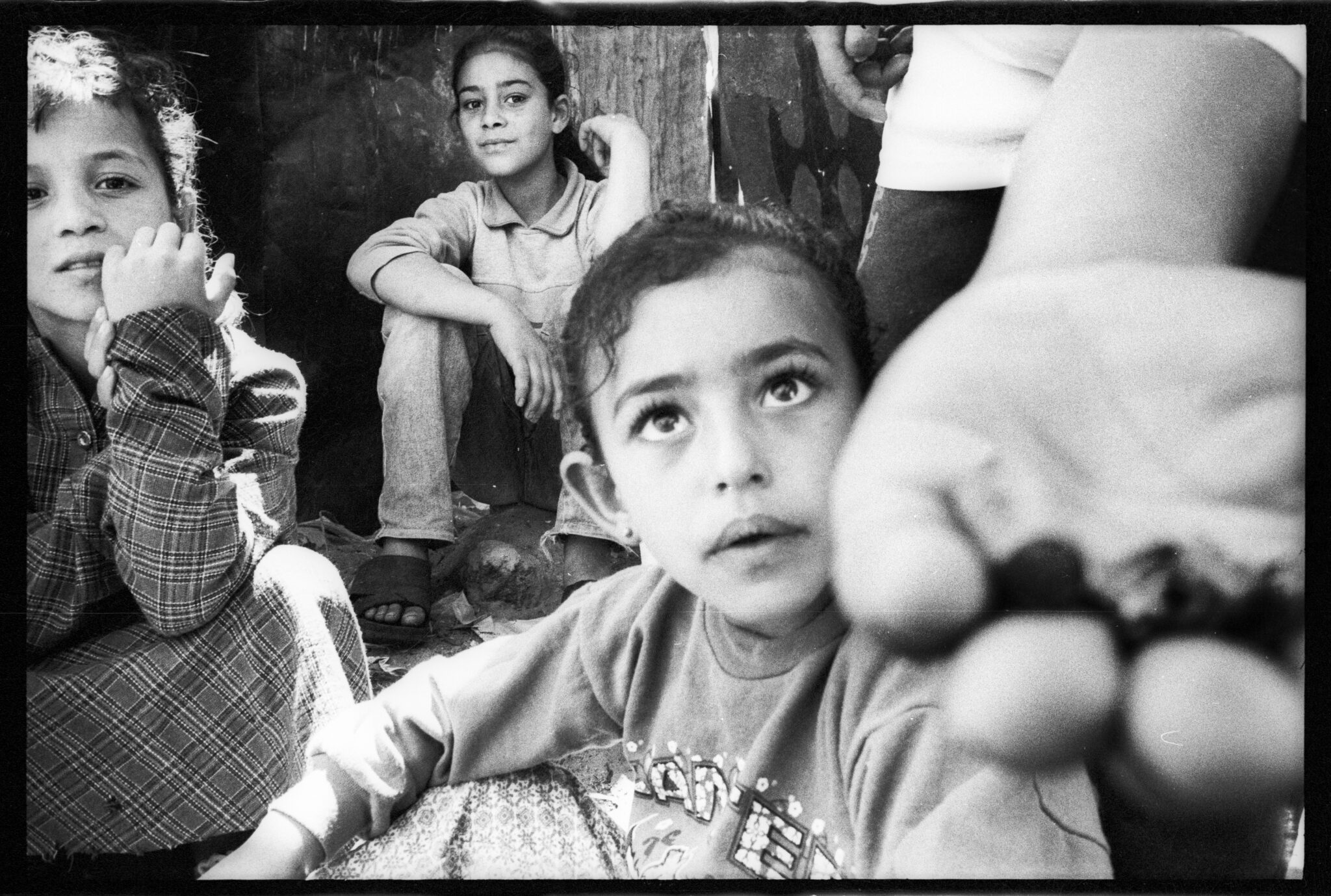

Ses filles me montrent fièrement les balles ramassées dans le jardin sous la balançoire. Une vache est couchée, elle ne bouge pas, choquée depuis les premiers tirs du début de l’Intifada . Plusieurs fois par jour, le fermier la manipule pour qu’elle survive. J’assiste à ces tâches quotidiennes. Je fais des photos de famille. Tout semble normal jusqu’au passage du prochain char. Et pour ce fermier et les siens, c’est moi, l’attraction de la journée.

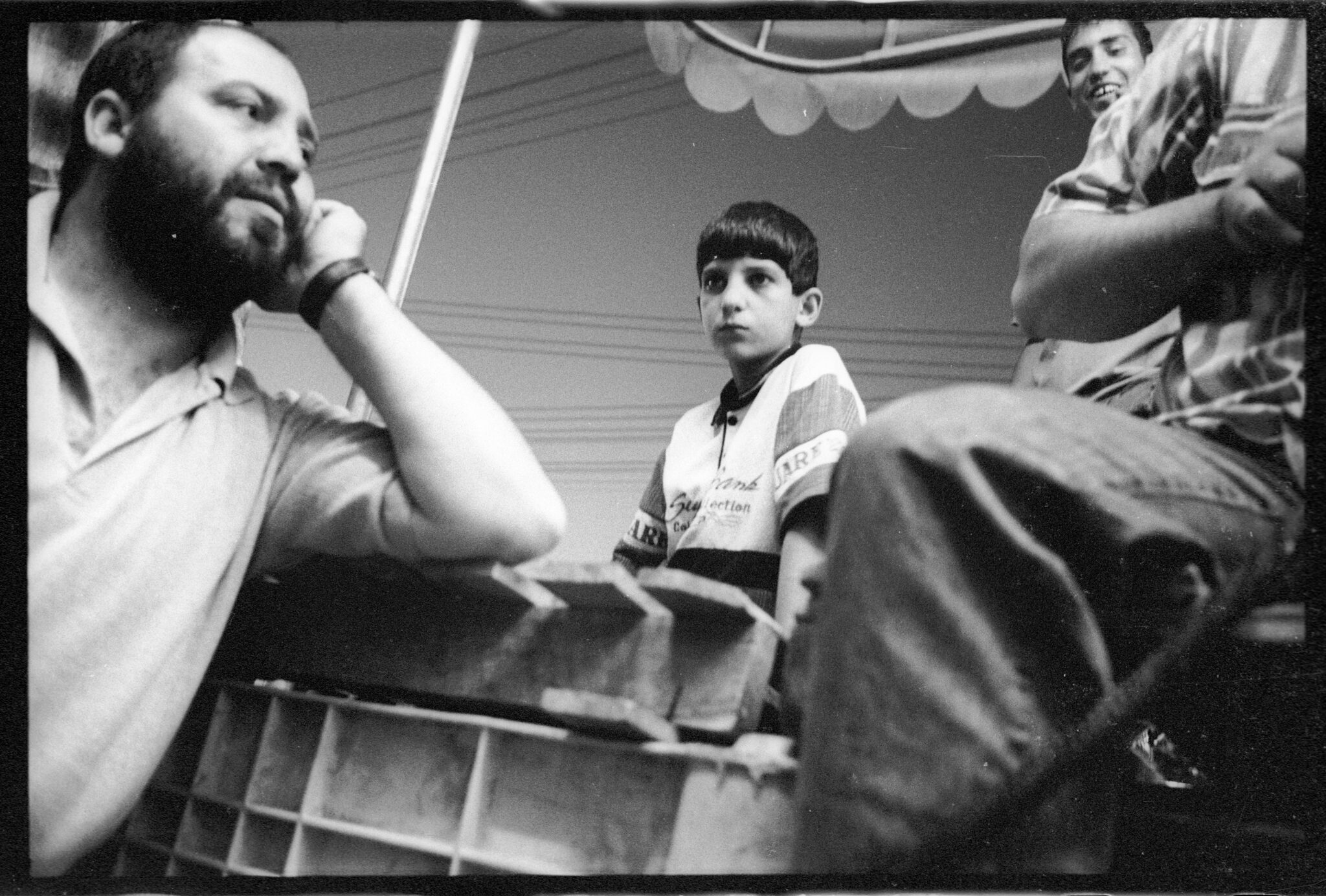

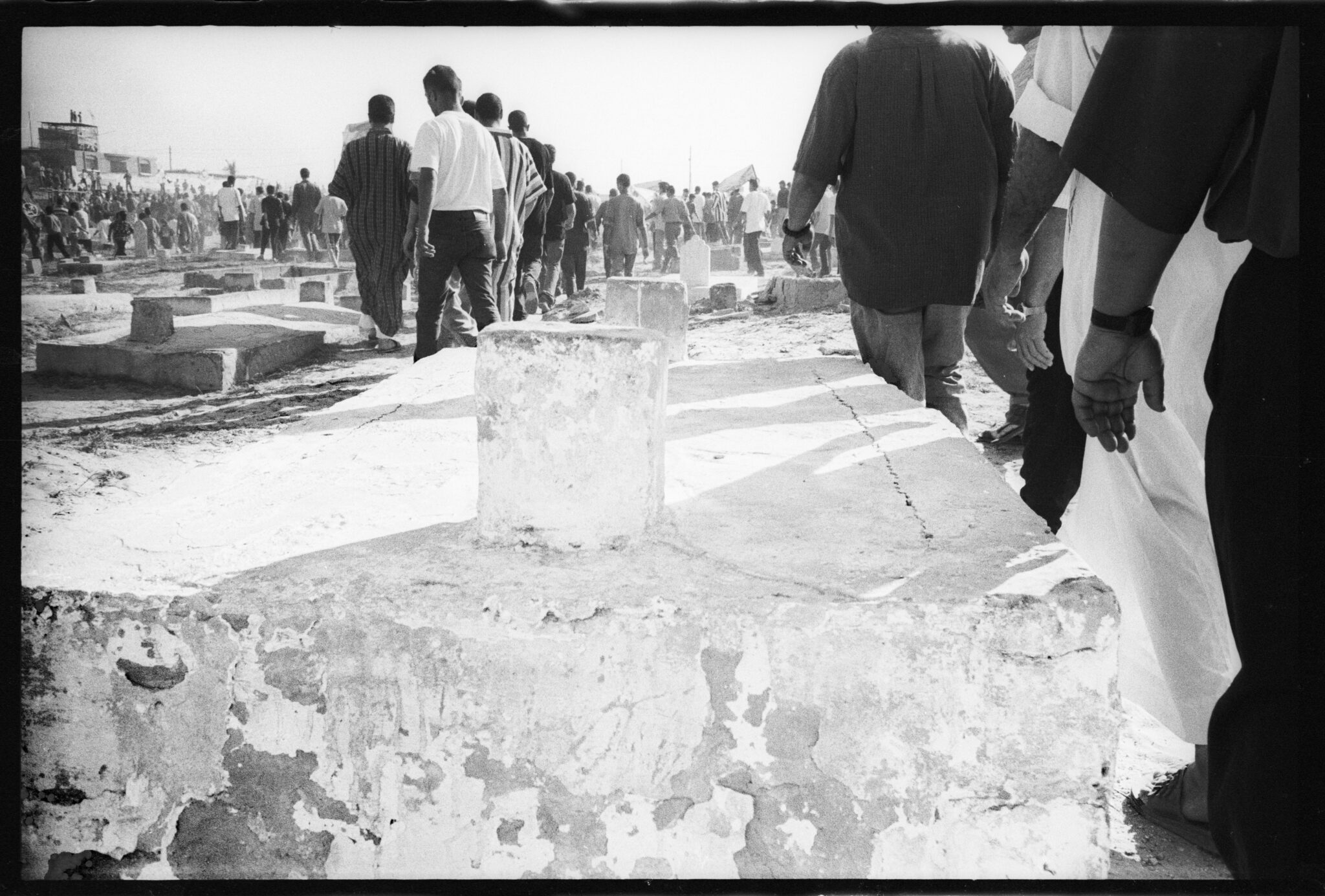

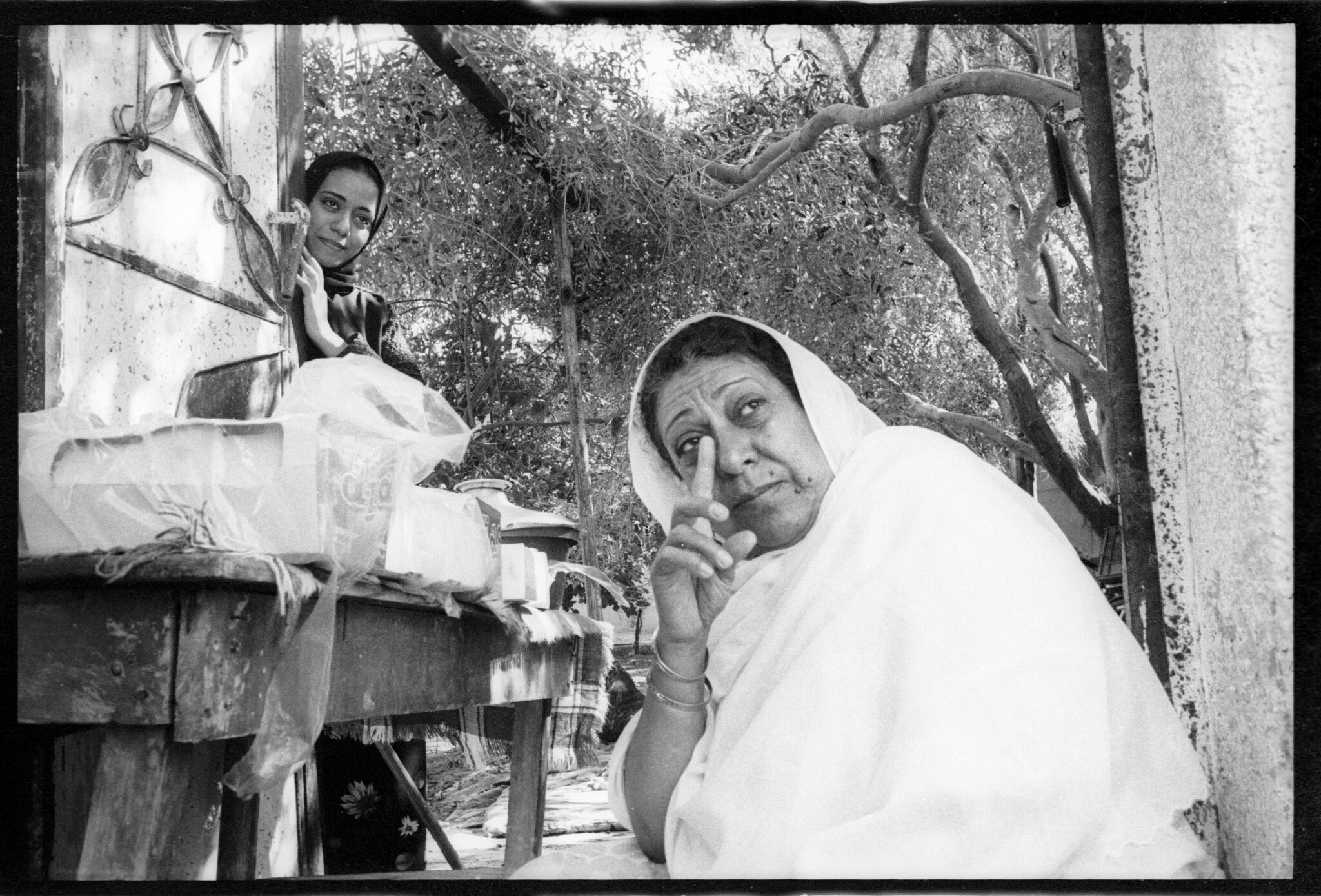

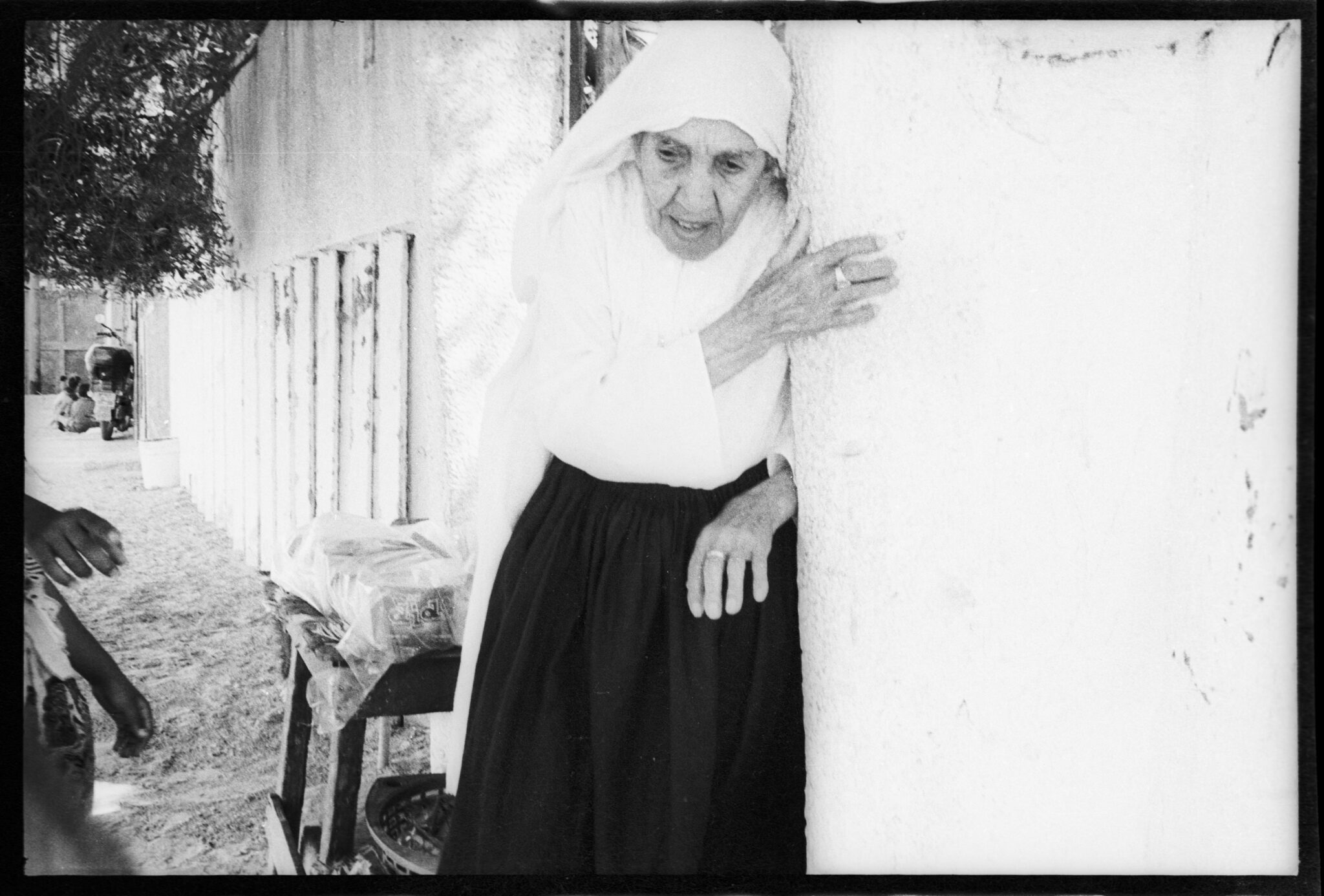

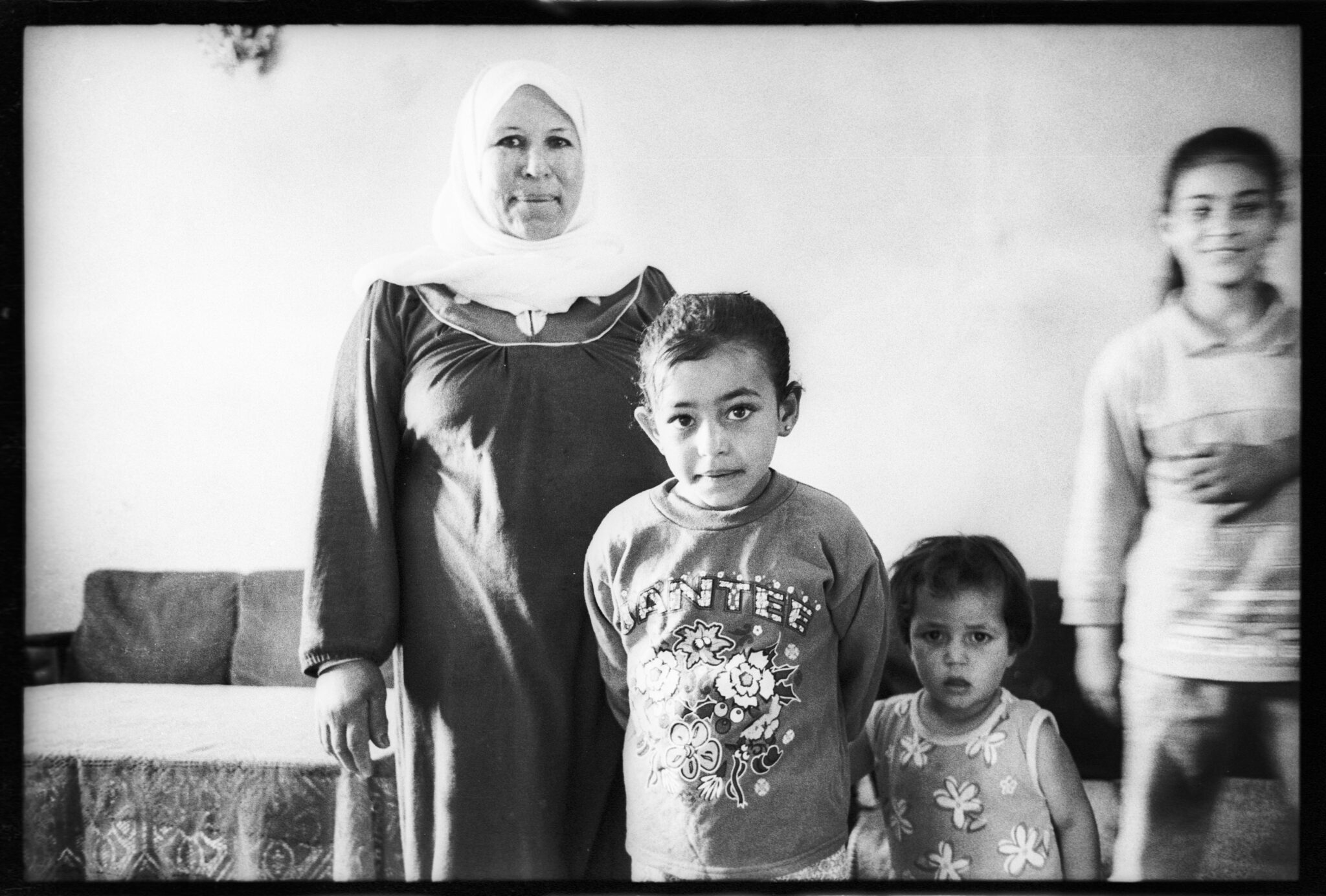

Derrière les images de guerre à Gaza qui inondent le paysage médiatique en ce printemps 2001, se déroule la vie de familles comme les nôtres.

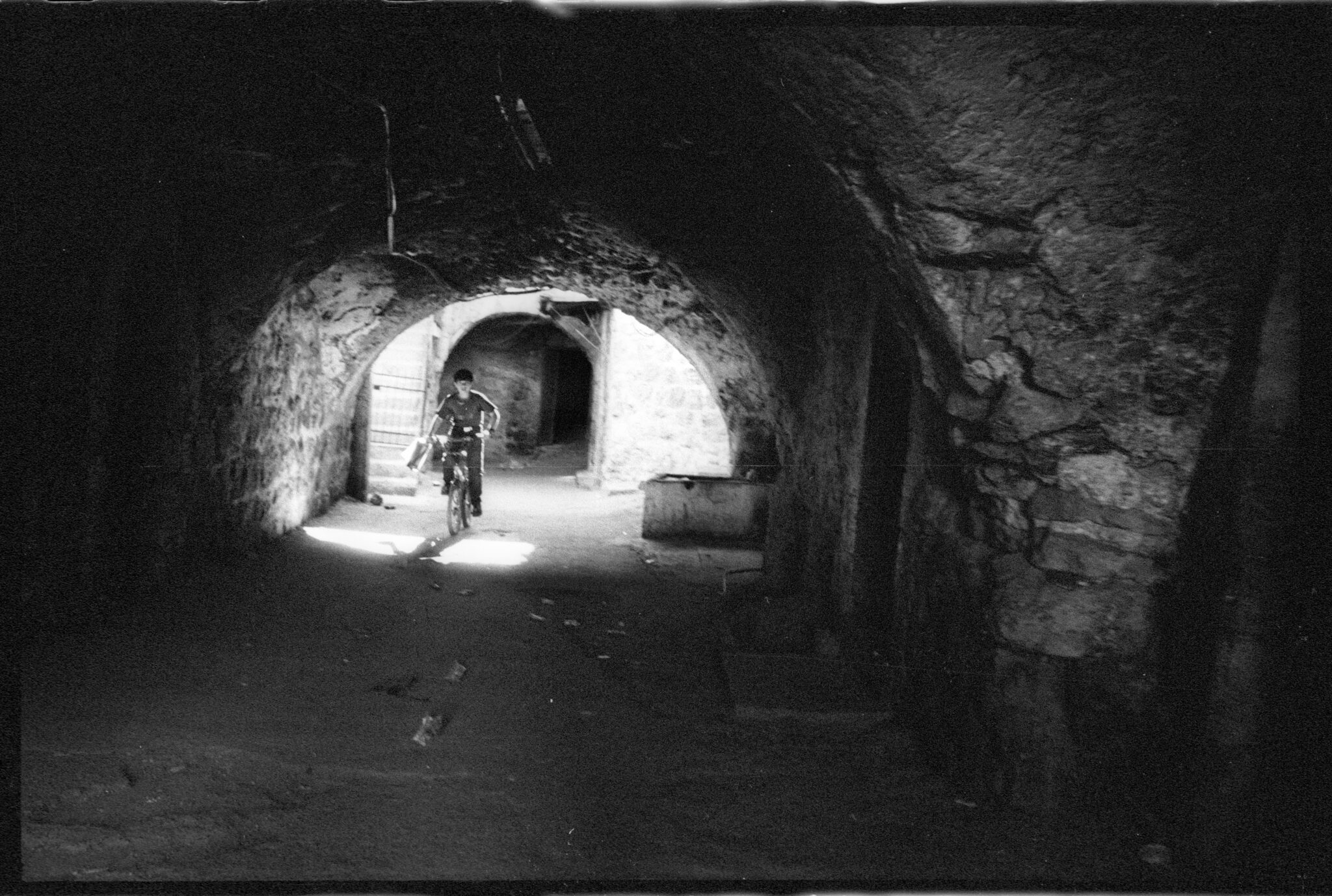

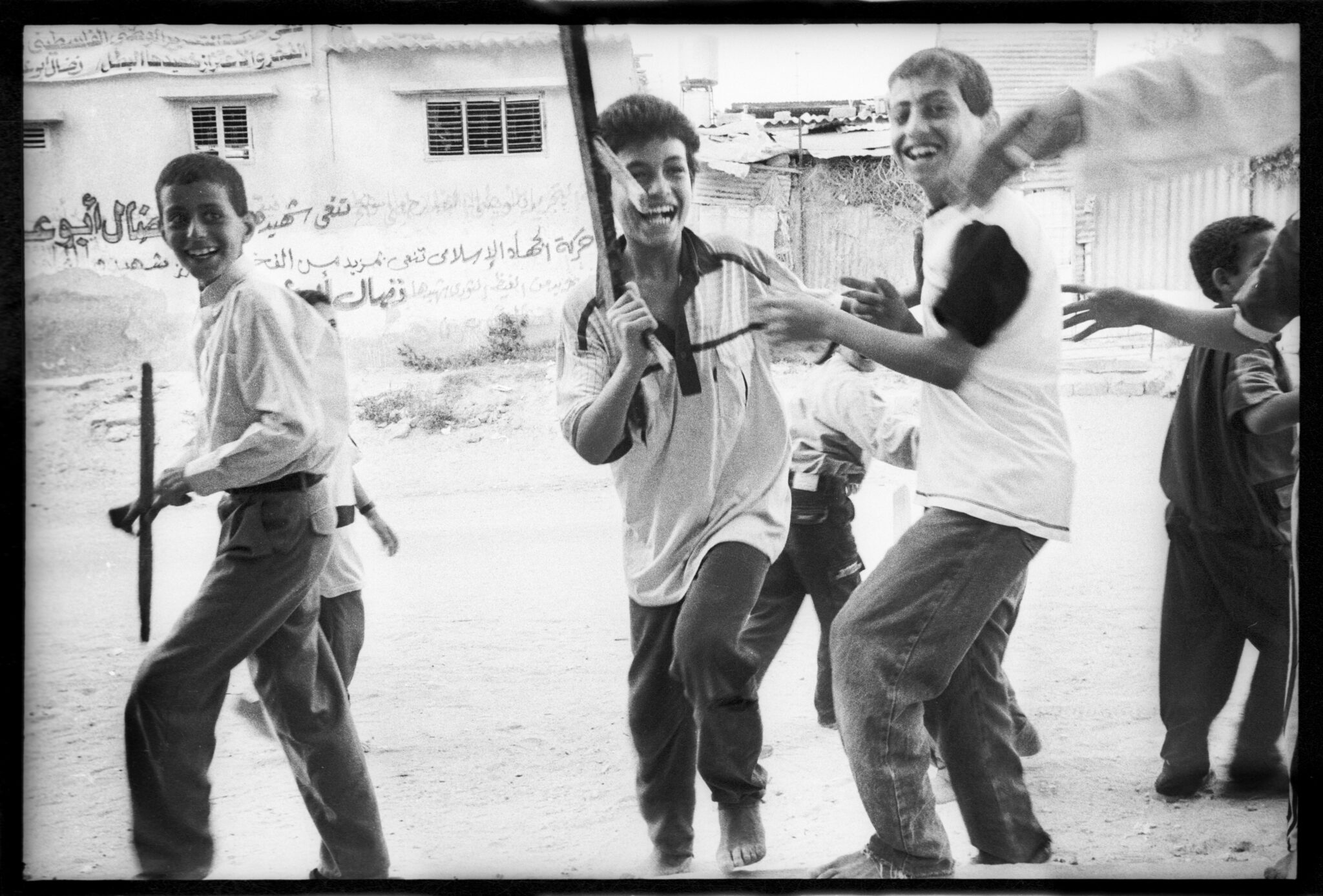

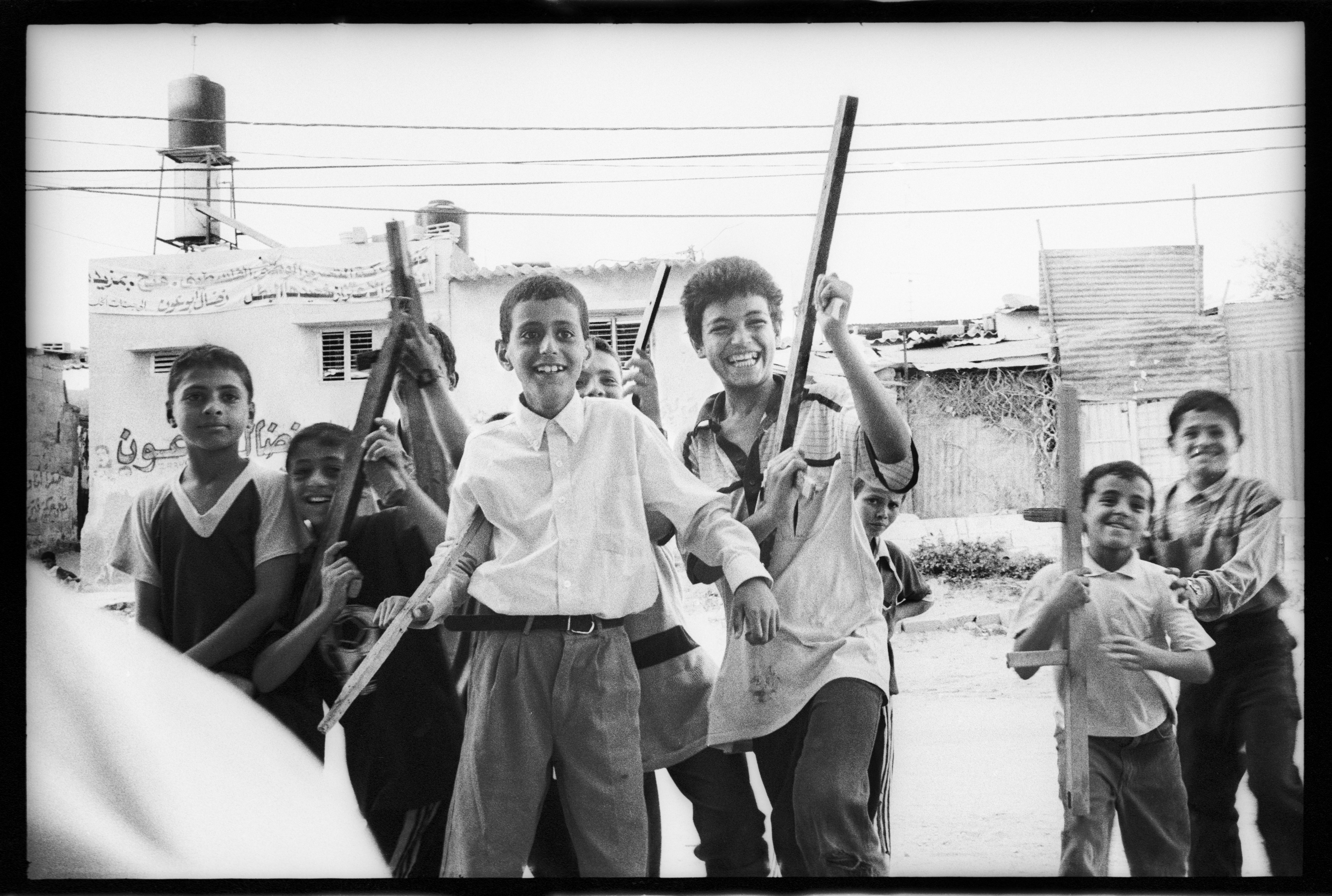

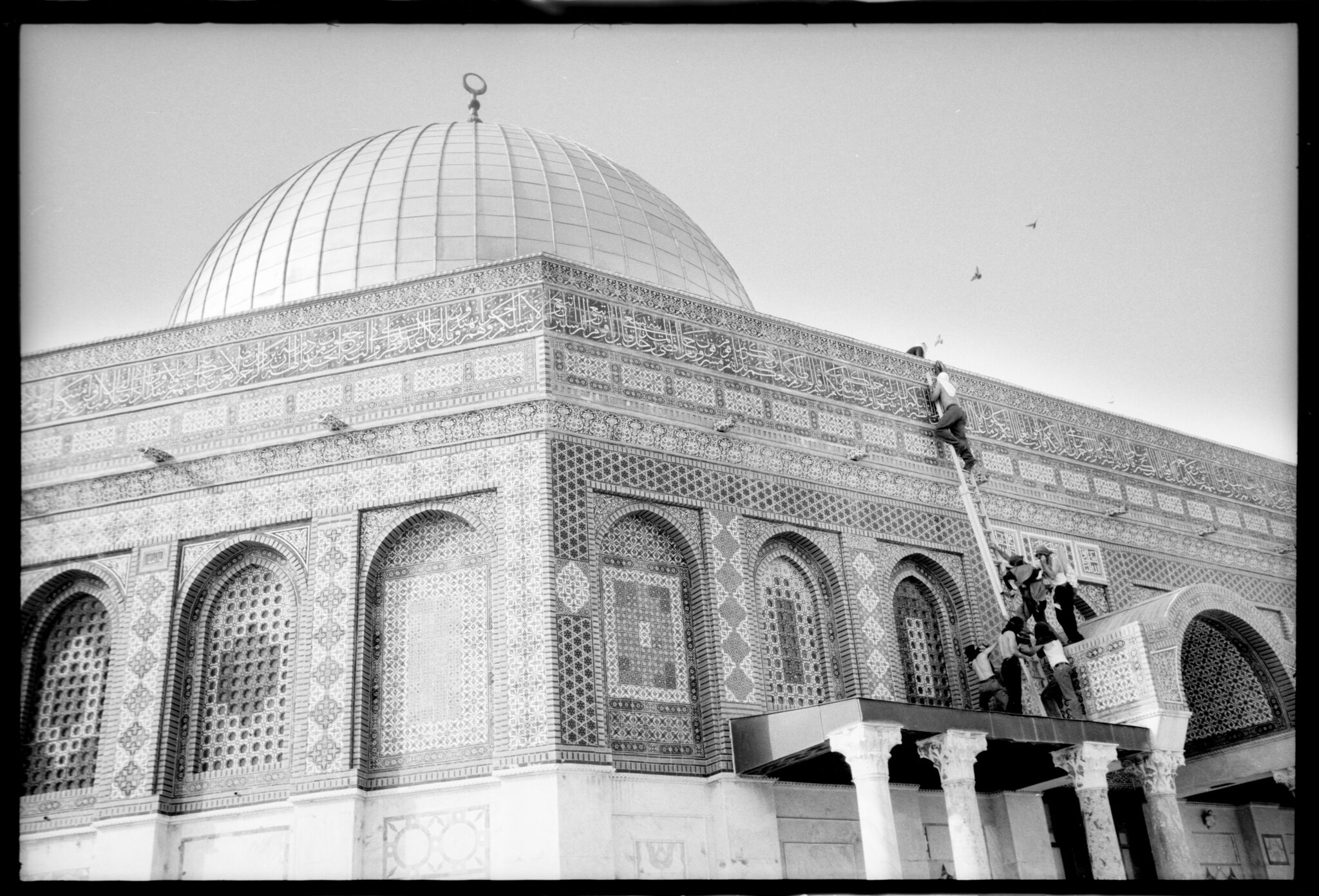

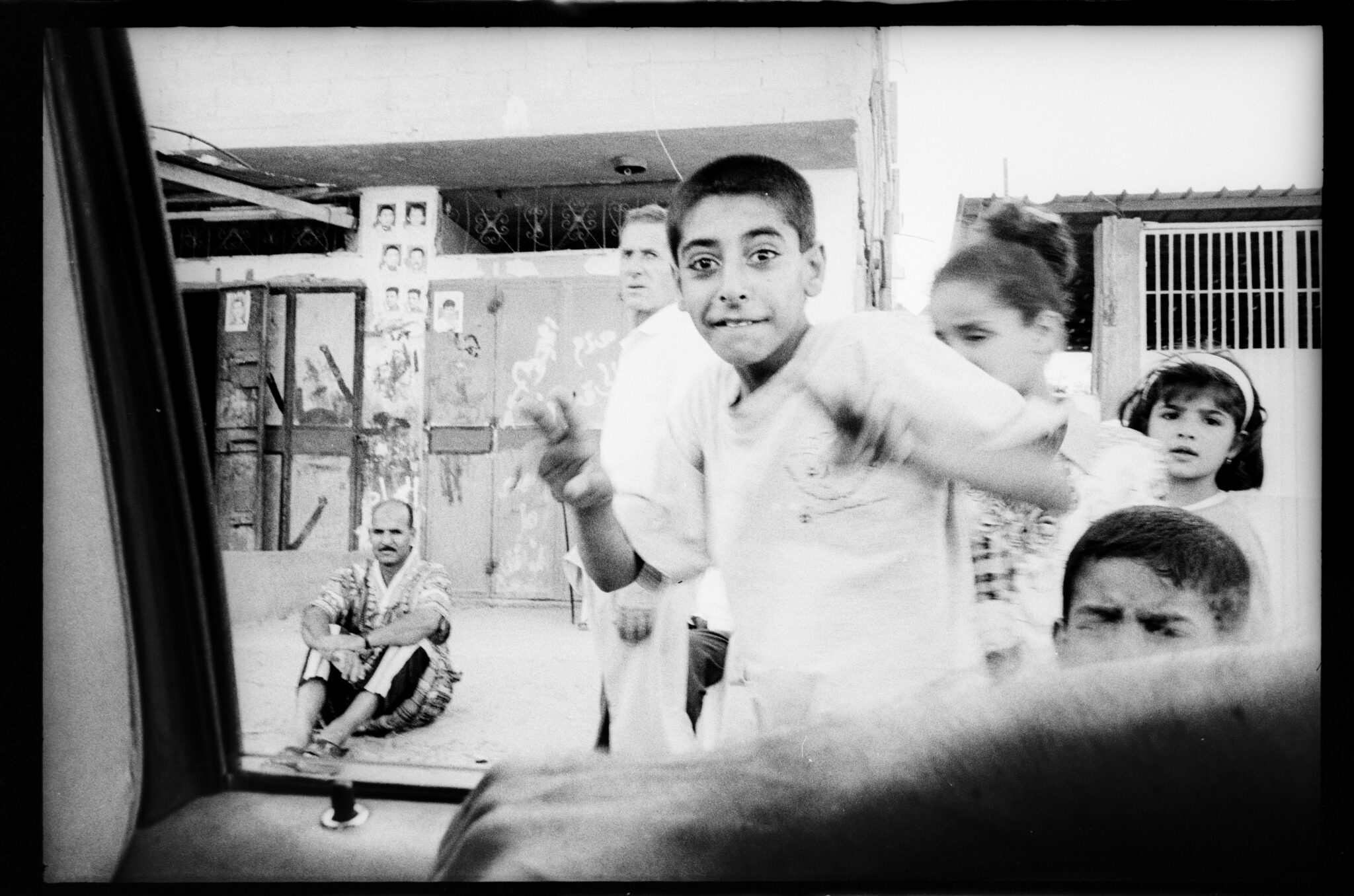

Je passe presque deux mois à Gaza, Hébron, Jérusalem, Ramallah. Je saisis des scènes quelconques, des gens ordinaires, un quotidien banal et pourtant extraordinaire. Les enfants jouent avec pour bruit de fonds des fusillades. Ils jouent comme des enfants… au foot ou à la guerre.

C’est en photographiant les Palestiniens en train de vivre que je prends toute la mesure de la violence qui s’abat sur eux.

Pourquoi faire resurgir ces images aujourd’hui? Peut être pour rappeler l’humanité des êtres que cachent les statistiques et les chiffres insensés.

Laurent Loubet avril 2025.